第6回 ハラスメント、育児・介護と仕事の両立支援編/[その3]育休の分割取得も可能に、法改正でここまで変わる育児と仕事の両立支援制度

妊娠や育児と仕事を両立するためのさまざまな制度が法律で定められています。子育てをしながら訪問看護師として働く看護職も増えてきています。2022年4月からは、育児休業制度などの周知や意向確認も義務づけられますので、事業所は妊娠や育児と仕事の両立支援制度を整備し、活用できるように準備していきましょう。

先日、スタッフから「妊娠した」との報告を受けました。出産後も引き続き、この事業所で働きたいと話してくれています。妊娠中だけでなく、産後は子育てしながら仕事ができるように、職場としてしっかりサポートしたいと思っています。どういった支援を行えばよいでしょうか。  短時間勤務制度や所定外労働の制限や育児休業制度など、さまざまな育児と仕事の両立支援制度が定められています。さらに、2021年6月に育児・介護休業法が改正され、一層の拡充が進んでいます。改正ポイントもふまえたうえで、職場の制度を見直し、整備していくことが大切です。 |

目次

妊娠や育児と仕事の両立支援のための措置・制度

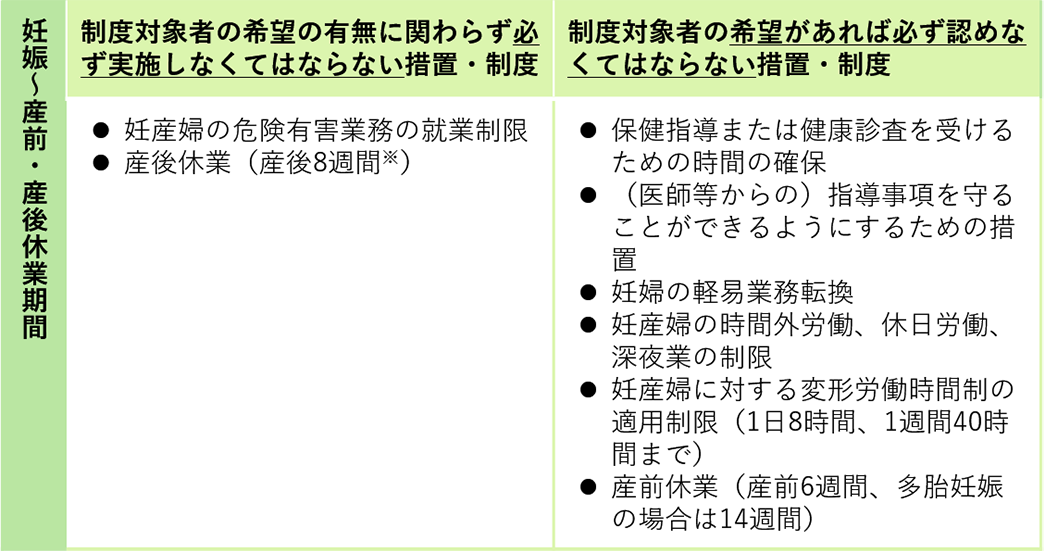

まずは、労働基準法や育児・介護休業法などの法律で定められている妊娠や育児と仕事の両立支援制度について確認していきましょう。表1~表3をご覧ください。

表1 <妊娠~産前・産後休業期間>において法律で定められている両立支援のための措置・制度の一覧

※産後6週間を経過後に本人が請求し、医師が認めた場合は就業することができます。

厚生労働省『育児・介護休業法のあらまし』を参考に作成

https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000355354.pdf

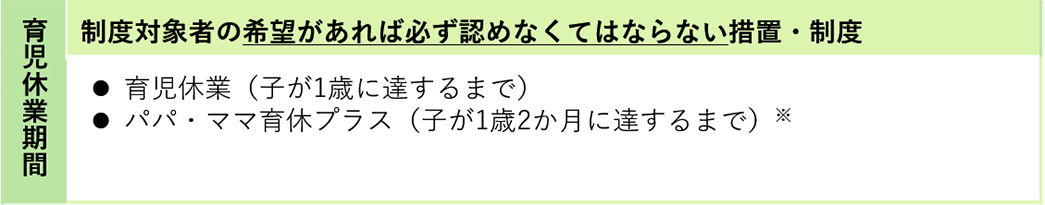

表2 <育児休業期間>において法律で定められている両立支援のための措置・制度の一覧

※男性の育児休業取得促進として、以下のような法制度が定められています。

・夫婦で育児休業を取得すると、1歳2か月まで休業できる(制度名:パパ・ママ育休プラス)

・妻の産休中に夫が休業した場合、夫は2度目も取得できる。

・配偶者が専業主婦(夫)でも休業できる。

厚生労働省『育児・介護休業法のあらまし』を参考に作成

https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000355354.pdf

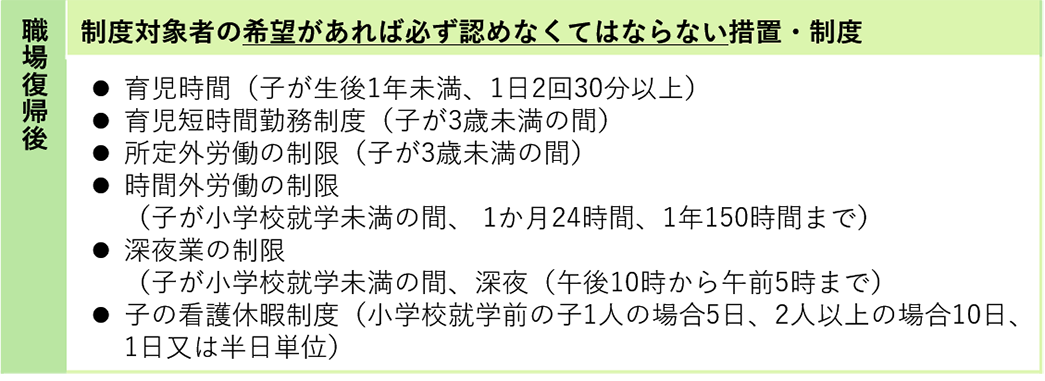

表3 <職場復帰後>において法律で定められている両立支援のための措置・制度の一覧

https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000355354.pdf

育児・介護休業法、ここが変わります!

2021年6月に育児・介護休業法が改正され、2022年4月からは育児休業を取得しやすい雇用環境の整備、スタッフへの個別の周知やスタッフの意向確認の措置が義務づけられます。

また、2022年10月からは「産後パパ育休」(出生時育児休業)の創設、育児休業の分割取得が可能となり、男女問わず育児と仕事の両立支援制度が手厚くなります。産後パパ育休とは、育児休業とは別に、父親が子どもの誕生直後8週間以内に最大4週間までの休業を2回に分けて取得することができる制度です。

では、2022年4月からどのようなことが義務づけられるのか、具体的に見ていきましょう。

●育児休業を取得しやすい雇用環境の整備

育児休業と産後パパ育休の申し出が円滑に行われるようにするため、事業主は以下のいずれかの措置を講じなければなりません。

| ①育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施 ②育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備等(相談窓口設置) ③自社の労働者の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供 ④自社の労働者へ育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知 |

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000789715.pdf

なお、①~④については複数の措置を講じることが望ましいとされています。

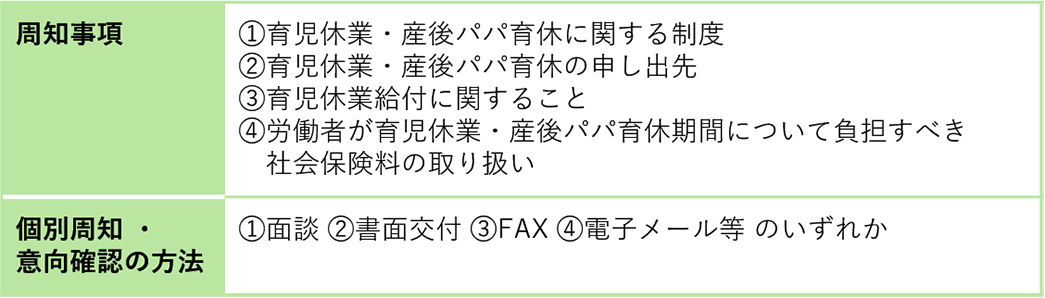

●妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置

本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た労働者に対して、事業主は育児休業制度等に関する以下の事項の周知と休業の取得意向の確認を、個別に行わなければなりません。周知や意向を確認する方法も示され、面談、書面等での情報提供が挙げられています。

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000789715.pdf

これらの新しいしくみを整えて、スタッフの育児と仕事の両立を後押しすることが事業所に求められています。

・事業所には、妊娠や育児と仕事の両立のためのさまざまな制度を整備し、運用する義務があります。 ・2022年4月からは育児休業を取得しやすい雇用環境の整備、スタッフへの個別の周知や意向確認の措置が義務づけられます。 |

妊娠や育児と仕事の両立を支援できる制度を整備したいのですが、どのように進めればよいのかわかりません。活用できる助成金制度もあるのでしょうか?  事業所の制度を整備・促進するため、国や自治体でさまざまな支援活動が準備されています。専門家に相談することもできます。活用できる助成金制度もあるので、積極的に情報収集してください。 |

「仕事と家庭の両立支援プランナー」を活用しよう

どのように制度を整備し、運用したらよいのか悩まれている管理者の方もいらっしゃるかと思います。そのようなときにお勧めしたいのが、「仕事と家庭の両立支援プランナー」です。

国の事業として、中小企業における育児や仕事の両立支援・経営支援のノウハウを持つ専門家が、無料で訪問支援を行っており、厚生労働省のサイトでは、次のような事業主に申し込みを呼びかけています。

●出産予定の従業員がいて、産休・育休の前後をしっかりフォローしたい

●育休を取得する男性従業員がいるが、どのように制度を整えたらよいか分からない

●現在は、育休予定の従業員はいないが、社として備えておきたい

ぜひ「仕事と家庭の両立支援プランナー」の利用を検討しましょう。詳しくは以下をご参照ください。

▼厚生労働省ホームページ

「仕事と家庭の両立支援プランナー」の支援を希望する事業主の方へ

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000080072.html

助成金制度を活用しよう

職業生活と家庭生活を両立できる「職場環境づくり」のための、雇用保険の『両立支援等助成金』があります。2021年度における育児と仕事の両立支援推進を目的とした『両立支援等助成金』には、以下のようなコースがあります。

・出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金) 57万円~

・育児休業等支援コース 28.5万円~

▼厚生労働省ホームページ

2021年度 両立支援等助成金のご案内

https://www.mhlw.go.jp/content/000811565.pdf

これ以外にも、自治体で準備している助成金・補助金制度などもありますので、情報収集されることをお勧めします。

助成金・補助金制度については、細かな要件や提出が必要な資料があります。また、毎年内容が変更されることが多いので、リーフレットなどをよく確認しましょう。『両立支援等助成金』などの雇用関係助成金に関する相談窓口は、事業所を管轄する労働局ハローワークが窓口です。

国の支援などを上手に活用して制度整備を行い、スタッフが妊娠・出産・育児を理由に離職することなく、継続して働ける支援を行っていきましょう。多様な働き方ができる職場は、多才なスタッフが力を発揮できる強い組織となります!

育児休業など事業所の制度を整備・促進するため、プランナーの派遣や助成金・補助金制度など、国や自治体でさまざまな支援活動が準備されています。それらを積極的に活用しましょう。 |

**

加藤 明子

加藤看護師社労士事務所代表

看護師・特定社会保険労務士・医療労務コンサルタント

●プロフィール

看護師として医療機関に在職中に社会保険労務士の資格を取得。社労士法人での勤務や、日本看護協会での勤務を経て、現在は、加藤看護師社労士事務所を設立し、労務管理のサポートや執筆・研修を行っている。

▼加藤看護師社労士事務所

https://www.kato-nsr.com/

記事編集:株式会社照林社