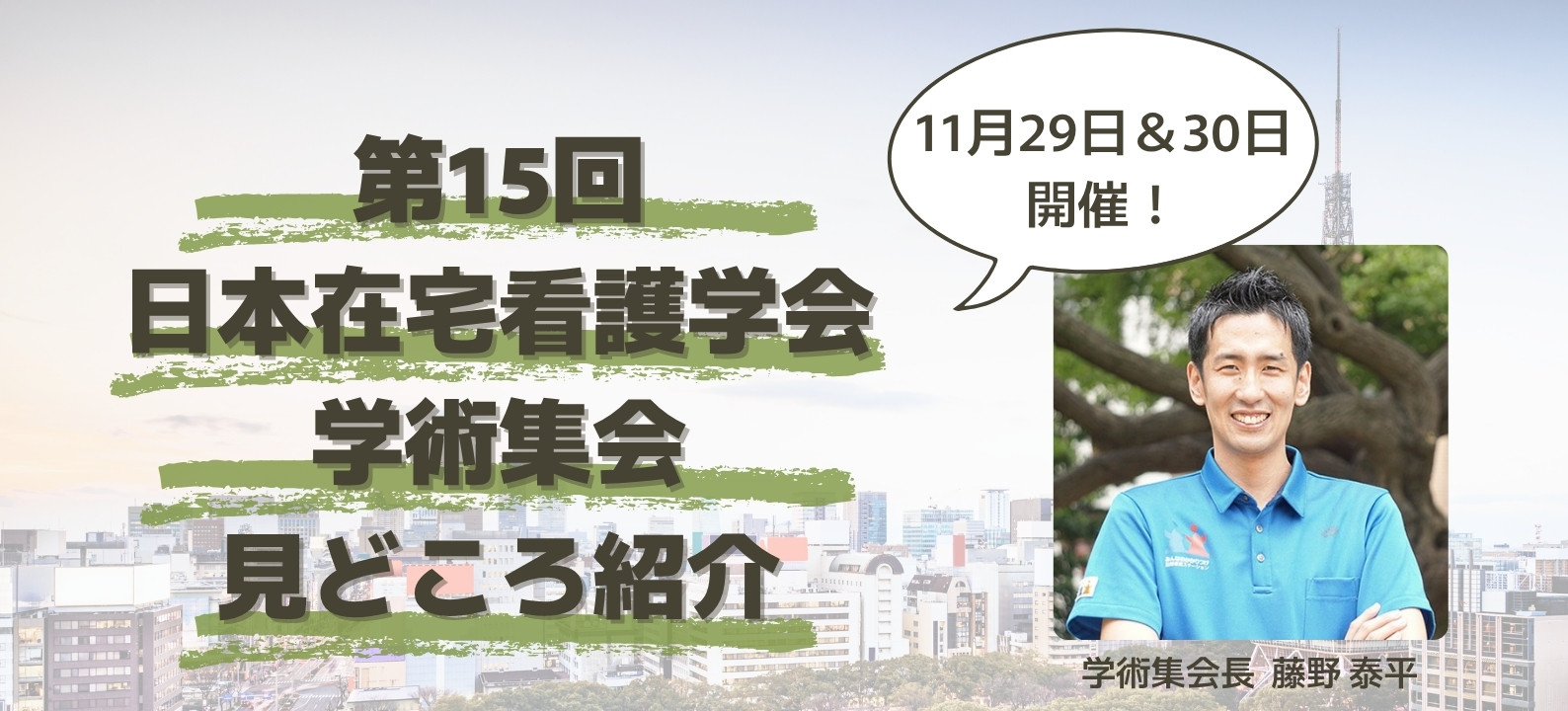

11月29日&30日開催!第15回日本在宅看護学会学術集会 見どころ紹介

2025年11月29日(土)、30日(日)に開催される予定の「第15回日本在宅看護学会学術集会」。ウインクあいち(愛知県/JR名古屋駅より徒歩5分)で開催され、オンデマンド配信も行われます。テーマは、「社会インフラとしての在宅看護~在宅看護は、社会を変えられるのか?~」。今回は、学術集会長の藤野 泰平氏に見どころをご紹介いただきます。

執筆:藤野 泰平 第15回日本在宅看護学会学術集会 学術集会長 名古屋市立大学看護学部卒業後、聖路加国際病院に入職。 訪問診療クリニック、訪問看護ステーションの勤務を経て、2014年11月に株式会社デザインケア・みんなのかかりつけ訪問看護ステーションを設立。 日本看護管理学会 看護の適正評価に関する検討委員会副委員長、一般社団法人日本男性看護師会 共同代表、オマハシステムジャパン理事、東京大学、慶應義塾大学非常勤講師などを歴任。 |

目次

【社会インフラ】というテーマに込めた思い

今や、訪問看護がないと家に帰ることができない人も多いと思います。それは、田舎でもそうでしょうか?

令和に入ってからの調査によると、訪問看護ステーションのない市区町村は全国で約25%1)あります。こうした地域では家に帰れず、病気になると家族や友人と離れ離れの生活を余儀なくされる人が多くいます。読者の中にも、「家に帰りたかった」という家族の思いを叶えられず、悲しい思いをした人もいらっしゃるのではないでしょうか。

瀬戸内海の島で生まれた私もその一人です。日本中どこに住んでいても、電気・ガス・水道が整備されているのと同じように、必要なケアが当たり前に受けられる社会には、訪問看護が欠かせないと考えています。だからこそ、学術集会のテーマにもあるように、私は訪問看護を「社会インフラ」と表現しています。

また、孤独死が年間約2万人いる2)ことから、都市部であっても、ケアにつながる人は恵まれているのかもしれません。

今回目指していた2025年を迎え、これから2040年に向けて、日本中どこにいても必要なケアを受けられること、そしてどんな疾患や家族構成、どんな環境であっても、「住みたい場所で、住みたい人と、幸せに生きる」ことを支える訪問看護の価値を、市民の方に提供したいと考えています。そのために何ができるのかということを、参加者の皆さんと各セッションを通じて考えていけるような会にしたいと思っています。

少子高齢化の中でも、人がいきいき、力を発揮できる環境を創る

少子高齢化が進む中で、少ない人数で多くの人を支えることになります。そのため、一人の医療職が、環境に左右されずに持っている力を発揮できることや、さらに力を高めることが重要となると思います。

シンポジウムの中でも、以下の3つはまさにそのような、人が力を発揮し成長できる環境やしくみづくりにフォーカスを当てたものになります。

| ・シンポジウム1 「在宅ケアの未来を創る(担う)実践者をどう育てるかー多様化する現場と学びの接続を考えるー」 日本における在宅看護の「いま」と「これから」を見据え、現場で活躍する看護師、大学等の教育者等と、現場の実践と教育・育成の接続について多角的に検討する予定です。 ・シンポジウム4 「訪問先でのカスハラにどう向き合うか~スタッフを守るための対策を考える~」 多くの学会等でご講演をされている、武ユカリ先生と、実践者、管理者、弁護士の先生に、カスハラの対応方法について具体的な挑戦を話していただきます。 ・シンポジウム7 「人が辞めずに、いきいき育つ! 心理的安全性の高い組織の創り方」 『25の事例から学ぶ 看護のための心理的安全性』(弘文堂)を執筆された、秋山美紀先生にも登壇いただき、看護職が幸せに働けるように、「心理的安全性・ウェルビーイング・ポジティブ心理学」を中心に据えた看護管理、看護実践の提案を行ってもらいます。 |

ケアをする我々も人であるため、環境によって、パフォーマンスの程度は変わってしまいます。チームで助け合える、言いたいことを言える心理的安全が高い組織を目指し、力が発揮できる環境を創ることが、少子高齢化が進む日本の未来を考える上で必要不可欠だと考えています。

想像力を発揮し、今苦しんでいる人と、未来をイメージすること

我々は、世の中のすべてを見ているわけではなく、「選択的注意(Selective Attention)」といって、興味があることなどに目がいきやすいといわれています。

人によっては、知らないこともあると思います。例えば、訪問看護がない地域で処置が必要な人がどう暮らしているか、災害になった地域での1日はどのように流れているのか、災害を経験した人と経験してない人の想像力の違い、直接ケアを提供しない職種の人が社会課題をどう考えているか、在宅看護CNS(Certified Nurse Specialist:専門看護師)が政治家になる覚悟などです。

知らなければ想像できないこれらの情報は、「選択的注意」の観点から、頭に入りにくいこともあるでしょう。ただ、未来を創る当事者である我々にとって、想像することはとても大切なこと。だからこそ、そういった思いを持つ演者の先生からお話をうかがい、我々の視野を広げ、想像力を共に育てていきたいと思っています。

各セッションでは、訪問看護の質向上、災害時の備え、人口減少社会での看護の役割、技術革新と多職種連携など、未来を形づくるために欠かせない幅広いテーマも取り上げます。いくつかのシンポジウムをご紹介しましょう。

| ・シンポジウム2 「訪問看護の質向上に向けた評価指標の標準化のための研究:長寿科学政策研究事業からの報告」 研究者の皆さんが質を上げるアプローチについてどう考え、日々努力をしているかを知ってほしいと思っています。 ・シンポジウム3 「南海トラフ地震・複合災害に備える愛知・東海:BCP進化・名古屋モデル・仲間づくりで築く在宅ケアのレジリエンス」 南海トラフ地震がいつ起きてもおかしくないと考えられています。災害経験者も含めて、どういうことを準備し、行っていけばいいかを、机上でBCPを作成するだけではなくて、より自分ごとになるようなコンテンツを用意しています。 ・シンポジウム5 「”減る”社会でも、看護でつなぐー支え合う持続可能なケアとは」 人口減少と超高齢化が進行し、在宅ケアの前提条件が大きく変わっていく中で、家族の介護力の低下、独居高齢者の増加、医療・介護分野における人材不足といったさまざまな課題があります。看護職は単なる医療提供者の枠を超え、「人と人」「人と地域」「人とテクノロジー」をつなぐ存在として、新たな役割について考えます。 ・シンポジウム6 「今起きている技術革新から紐解く、「自分らしく生きる」を実現するための連携」 利用者様に寄り添い声を聴いてきた看護師だからこそ、「今ここ」の支援に応える多職種連携と、「これから」の暮らしを創る連携の両面が重要です。メディア、企業、大学、政治などの人々とも手を取り合うことで、目の前の利用者様のニーズにこたえるだけでなく、誰もが「自分らしく生きられる社会」という未来を共に創っていくことを考えていきたいと思っています。 |

そのほか、未来を創造するために、臨床倫理の観点や、CNSかつ政治家の立場の方の思いを、講演を通じて知っていただくことで、参加者の皆さんの想像力を一層高める機会になるはずです。

想像力を高めることは、ケアを十分に受けることができない地域の人々の状況を理解することにもつながります。未来を創る当事者の一人として、より一層アクションを起こしていけるのではないかと思っています。

「学会」というツールとは。

学会に参加したことがないという人もいらっしゃるかもしれません。私の思いとしては、20代30代の学会に参加したことがない人も参加していただきたいと思っています。なぜなら、今20代の看護師さんは、2040年に35歳から45歳くらいになり、未来の日本を支え、課題を解決する中心的な人となっていると思うからです。私も20歳くらいから学会に参加をしていて、視野を広げさせてもらい、成長させてもらいました。だからこそ、今の自分があると思っています。学びを加速するという意味で、あまり学会に参加したことがない、若手にもぜひ参加してほしいと思います。

また学会は、実践の発表や対話を通じて、価値観やスタンスを磨く絶好の場でもあります。若手だけではなく、病棟の看護師も含めて、在宅看護に関わる全ての方に、参加していただき、未来を創る当事者として、大いに語り合い、学び合いたいと思っております。ぜひ名古屋にお越しいただけると嬉しいです!よろしくお願いします。

| 2025年11月29日(土)、30日(日)開催の「第15回日本在宅看護学会学術集会」にご参加希望の方は、学術集会ウェブサイトよりご登録ください。また、学術集会の1日目終了後には、懇親会も開催されます。ぜひあわせてご参加ください。 ・学術集会への登録はこちら 第15回日本在宅看護学会学術集会 ウェブサイト ・11/29・30開催「第15回日本在宅看護学会学術集会」に協賛!懇親会も開催 |

編集:NsPace編集部

【参考】

1)一般社団法人 全国訪問看護事業協会「アクションプラン 2025 評価チーム」「訪問看護アクションプラン2025の最終評価(案)」(令和4年11月)

https://www.zenhokan.or.jp/wp-content/uploads/evalulation.pdf

2025/10/2閲覧

2)内閣府.「孤立死者数の推計方法等について ~「警察取扱死体のうち、自宅において死亡した一人暮らしの者」をもとに~「孤独死・孤立死」WG取りまとめ」

https://www.cao.go.jp/kodoku_koritsu/torikumi/wg/r6/pdf/houkokusyo.pdf

2025/10/2閲覧