ニュース

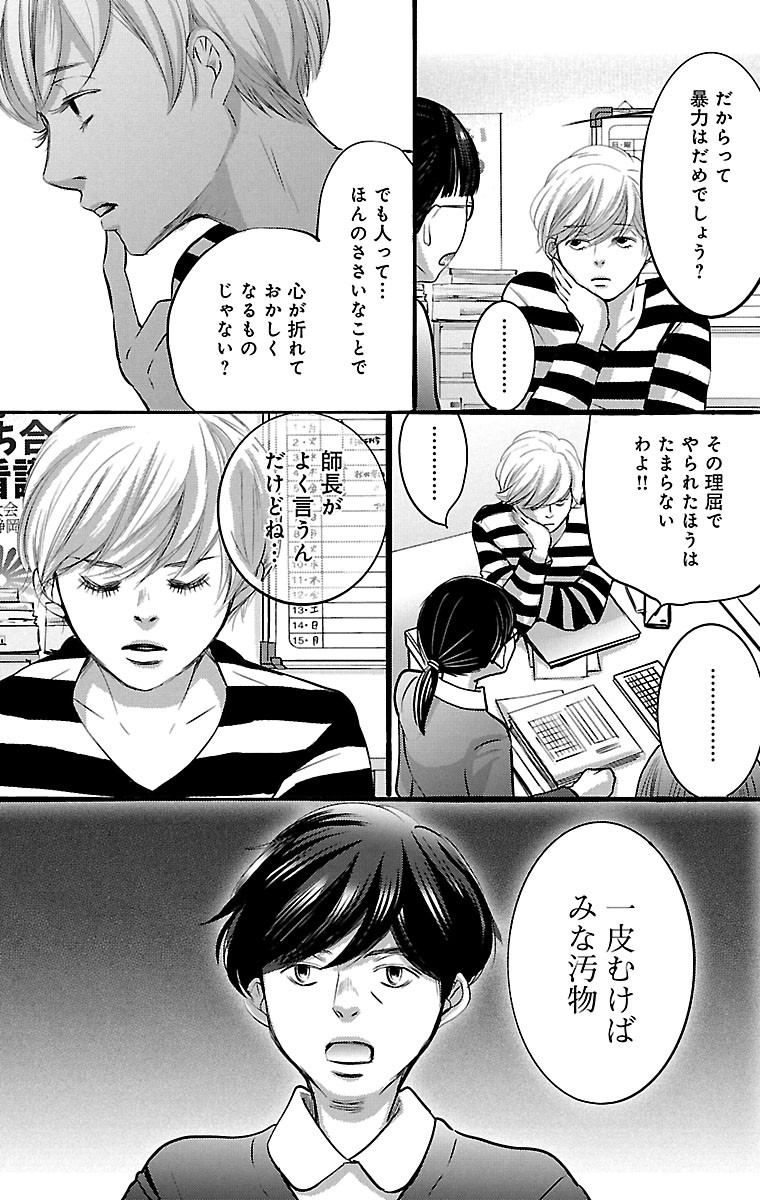

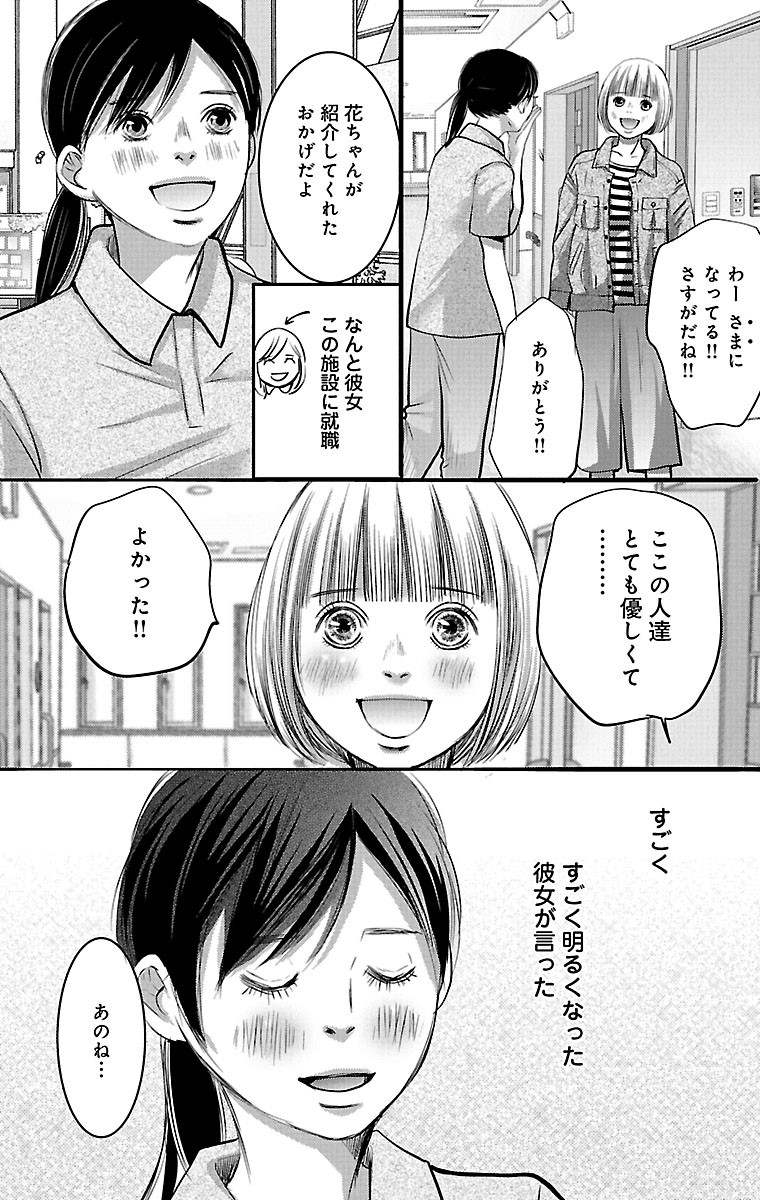

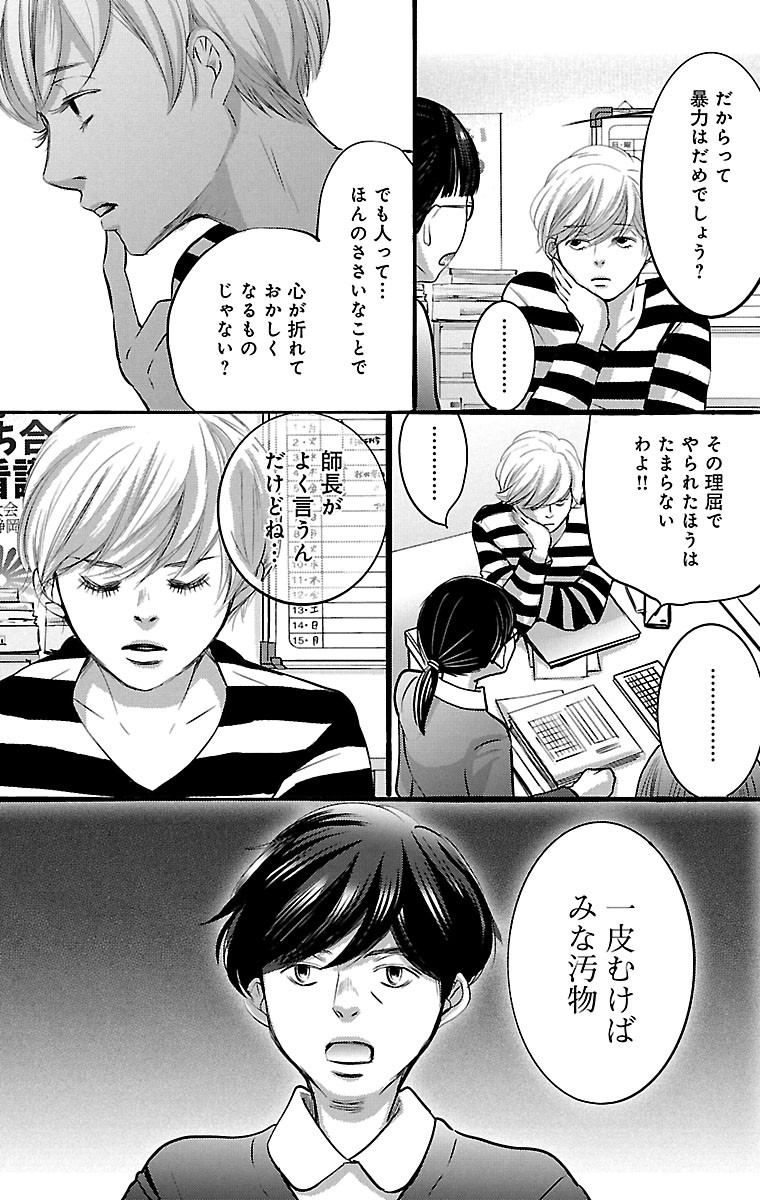

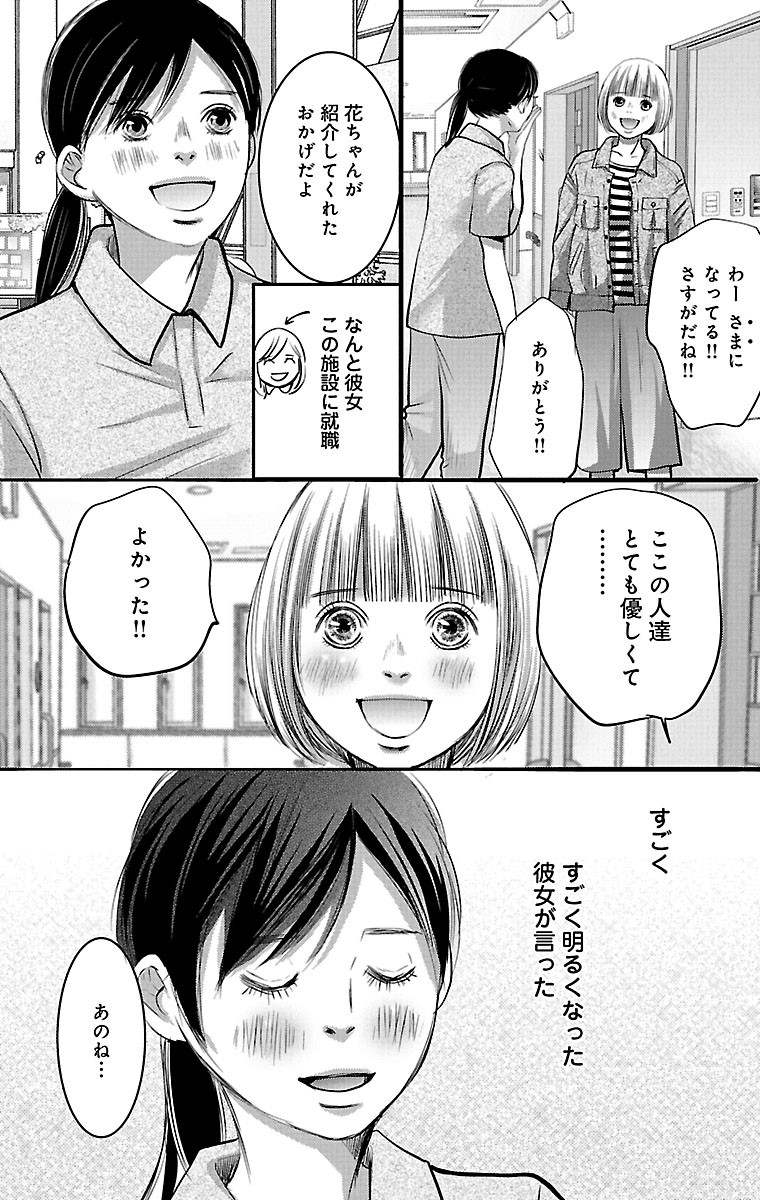

【漫画試し読み】『ナースのチカラ』第3巻9話(その3)

公開日:2023年5月23日

更新日:2023年5月25日

| 「みんなの訪問看護アワード」大賞エピソードの漫画化を担当していただいた広田奈都美先生の人気コミック『ナースのチカラ~私たちにできること 訪問看護物語~』。許可を得て、月刊誌『フォアミセス』より、第9話(コミックス第3巻掲載)を特別転載します! |

| >>前回(9話 その2)はこちら 【漫画試し読み】『ナースのチカラ』第3巻9話(その2) |

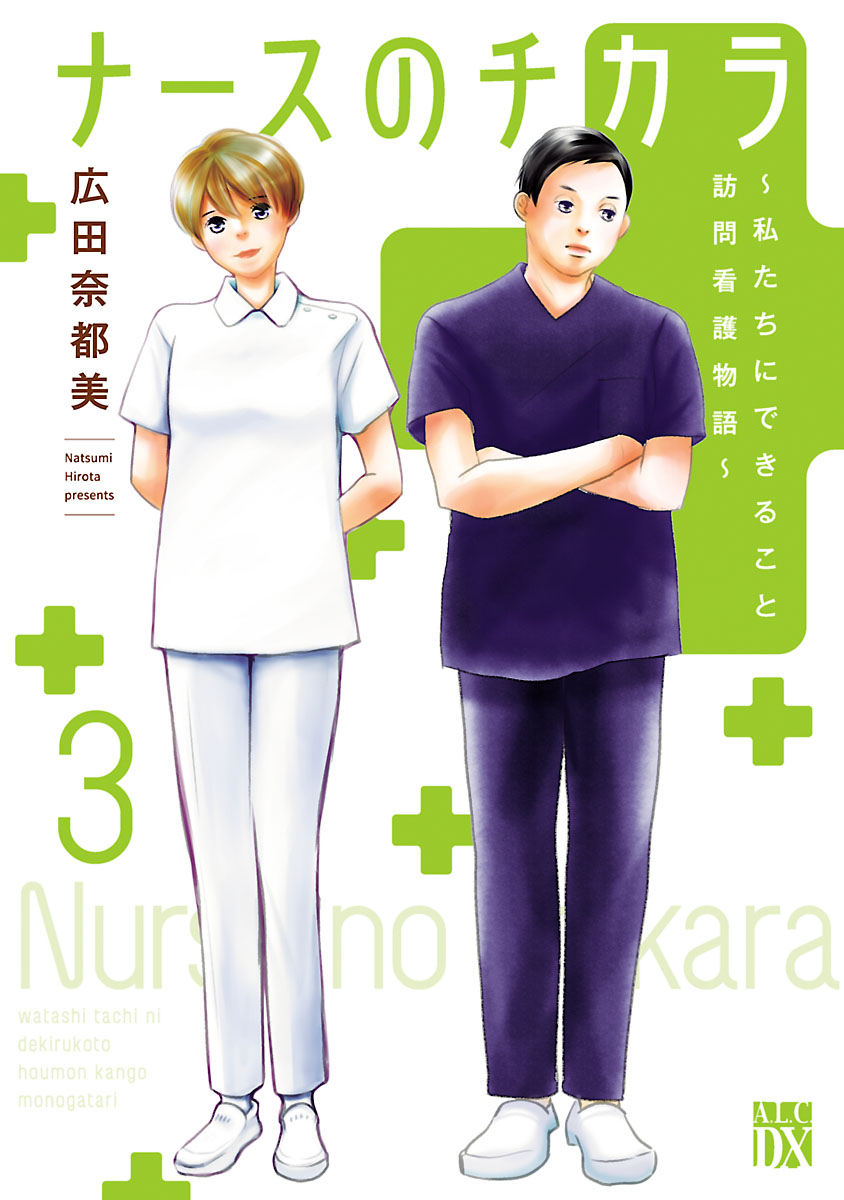

| 『ナースのチカラ ~私たちにできること 訪問看護物語~』 月刊『フォアミセス』で連載していた『ナースのチカラ ~私たちにできること 訪問看護物語~』は、現役看護師の広田奈都美先生が描くからこそリアル感満載。各巻絶賛発売中です。  Amazonで『ナースのチカラ ~私たちにできること 訪問看護物語~』第3巻を購入する |

| 【著者プロフィール】 広田 奈都美(ひろた なつみ) 漫画家/看護師/訪問看護ステーション管理者。静岡県出身。1990年にデビューし、『私は戦う女。そして詩人そして伝道師』(集英社)、『ナースのチカラ ~私たちにできること 訪問看護物語~』『おうちで死にたい ~自然で穏やかな最後の日々~』(秋田書店)など作品多数。 |