【PSP難病看護事例】「食べたい」を叶える 支援者の不安に向き合う多職種連携

今回は進行性核上性麻痺(progressive supranuclear palsy:PSP)をテーマに、摂食支援の取り組みについて紹介します。本人の「食べたい」という思いに対して支援を計画するなかで、スタッフが抱える「怖さ」や「不安」が明らかになりました。こうした不安が少しでも軽減し、各スタッフが自分の専門性と役割を再確認しながら、本人の願いに応える支援を行う、そんな多職種連携をめざした取り組みについてお伝えします。

目次

進行性核上性麻痺(PSP)とは

PSPは、比較的高齢者に発症する神経変性疾患であり、固縮や無動を特徴としたパーキンソン症状を呈します。疾患の進行に伴い、嚥下障害や構音障害、認知機能障害などの多岐にわたる症状が出現するため、支援が必要な生活課題がたくさん生じます。訪問看護で出会う頃(進行期以降)には、療養者や家族、支援にかかわる多職種スタッフ(以下、スタッフ)はさまざまな困りごとや課題に直面していることが多いです。こうした状況では、難病看護の専門的な視点からの状況判断やケアの提供に基づいた、チームでの協働が重要となるでしょう。

事例紹介:Mさん(70代、男性)

Mさんは定年退職まで数々の調理場で勤務し、料理をつくることも食べることもとにかく大好きな方です。

定年退職から数年後に、歩きにくさと食べにくさが出現し、パーキンソン病の疑いで外来で治療を受けていました。2年後、体動困難と誤嚥性肺炎で入院し、その際にPSPと確定診断され、退院を機に訪問看護や訪問介護などのサービスを導入して自宅へ戻りました。その後、誤嚥性肺炎で再入院し、重度の嚥下障害のため胃瘻を造設して退院しましたが、疾患の進行に伴う生活課題の増加から有料老人ホームへ入居しました。

経口摂取の制限があるなか、毎日「コーヒーやあんこを食べたい、少しでもよいから」と涙ながらに話していました。ADL(activities of daily living:日常生活動作)の全般において、見守りから介助が必要な状況でした。それでも「動きたい」「食べたい」という思いが強く、息が苦しくとも歩行器を使って歩いたり、1人でコーヒーを飲んではむせ込んだりすることを繰り返していました。

| 【Mさんの思い】 自分が誤嚥性肺炎肺炎になるとは思わなかった。コーヒーや好きなものを食べたい気持ちは今もある。体調がよいときは外の空気を吸いたい。口から食べられなくなったら生きている意味がない。最期まで好きなものを食べて死にたいよ。 |

| 【家族の思い】 本人の思うように過ごしてほしい。 |

「何が不安なのか」が分からない

すべての訪問看護師が難病看護や摂食嚥下ケアに携わってきているわけではなく、「PSPに出会うのは初めて」「PSPのことがよく分からない」という方も多いでしょう。慣れないときには、何が分からなくて不安なのか、何が怖いのかも漠然としているものです。

そのため、私は、

「コーヒーなどの水分を摂る時によくむせていますね。むせにくい姿勢や食形態があるのかも。どんな姿勢の時にむせることが多いと感じますか?」

「口の中がとてもキレイですね。皆さんの口腔ケアのおかげです。どんな工夫をしながらやっていますか?」

というように、日々のかかわりやケアの場面に絡めて、スタッフの思いを引き出すよう心がけました。すると、スタッフから以下の相談や報告が寄せられるようになったのです。

| 【相談内容】 ・摂食支援時の姿勢やこれまでの介助のしかただとむせてしまう ・覚醒が悪い時間帯や苦手な姿勢があるため、どのように対応したらよいか 【報告内容】 ・Mさんが食べたいもの、好きなもの ・呼吸状態や痰の性状・量 ・摂食介助後の状況 |

上記の相談や報告があった際、次のように説明をしました。

「PSPはむせずに誤嚥をする不顕性誤嚥のほうが心配なので、むせることは悪いことではないんですよ。Mさんの場合、むせた後に鼻汁が増えたり、喉からゴロゴロと音が聴こえたりすることがあります。むせた後に声を出してもらって、湿性嗄声になっていないか、鼻汁の増加がないかを確認してみましょう」

こうしたやりとりを通じて、Mさんの思いを実現するためのチーム体制の基盤ができあがっていくのを実感しました。

管理者・指導者は、吸引や姿勢の調整、緊急時の連絡基準を定め、いつでも対応できるような環境を整えることが大切です。そうすることで、チームの信頼関係の構築にもつながるでしょう。

スタッフの専門性に基づき役割を明確に

Mさんのケースでは、「食べたい」思いに寄り添いたい気持ちが、スタッフから痛いほど伝わってきましたが、施設としてのルールや、スタッフ間の思いのすれ違いが障壁となっているようでした。これだけのスタッフが揃っているなら、それぞれの立場からMさんを支援できるような環境づくりが必要と考えました。

食べる支援のための準備として、各スタッフの役割を以下のとおり明確にしました。

| ヘルパー:介護プランに応じた支援、本人が希望したときのコーヒーの摂取介助 施設看護師:1日3回の経管栄養注入、排便管理、口腔ケア、吸引処置 言語聴覚士:週1回の嚥下機能および食形態・姿勢の評価、摂食介助の指導 理学療法士:身体機能の評価、摂取介助時の姿勢の評価や指導 難病看護師:多職種スタッフへの疾患に関する教育・指導、週1回の専門的な視点からの全身状態のアセスメント・評価、摂食支援方法の検討、訪問診療の医師・看護師・ケアマネジャーへの報告 訪問看護師:全身状態の観察・アセスメント、摂食支援の実施・評価、Mさんの思いの表出への支援、施設スタッフからの情報収集・困りごとの共有、ケアマネジャーとのサービス調整 |

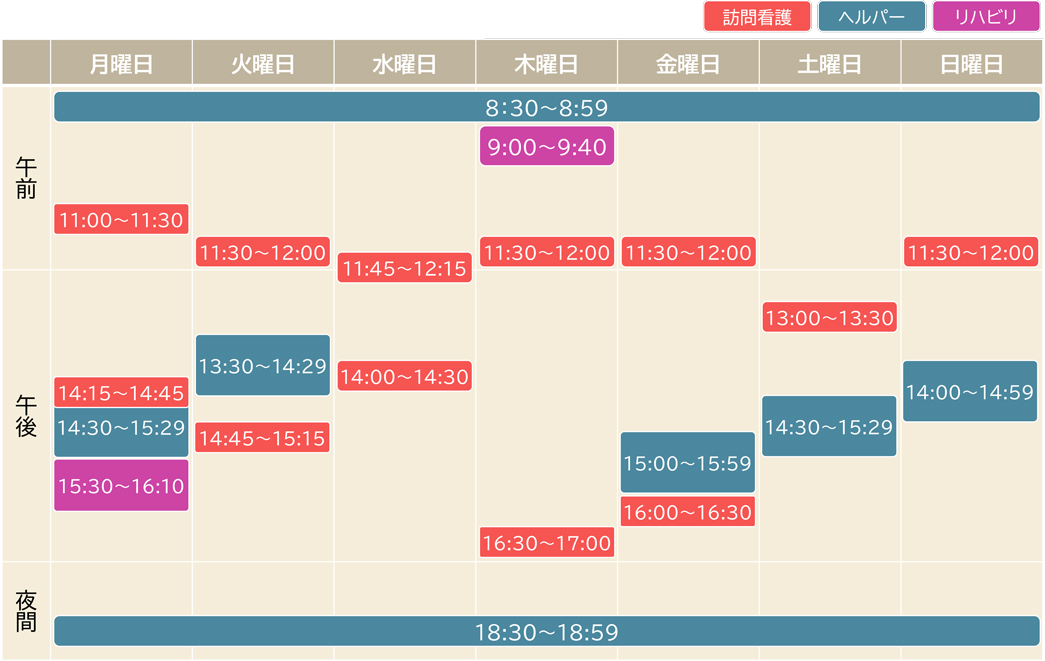

これらの役割を明確にした上で、ケアマネジャーや施設スタッフと相談し、サービスの予定を組み立てました(図1)。

図1 Mさんの週間サービスの予定表

| 【訪問看護の内容】 ● 月曜日〜金曜日(平日):1日2回の訪問 ・1回目の訪問:全身状態のアセスメント・評価、状況に応じた摂食支援と口腔ケア ・2回目の訪問:全身状態の評価と状態に応じた離床支援 ● 土曜日と日曜日:1日1回の訪問 ・平日の1回目の訪問内容と同様 |

訪問看護では、Mさんの意向に沿って、昼食時の摂食支援を中心としたプランとし、平日は摂食支援後の評価や離床支援のために複数回訪問を計画。複数回訪問にすることで、施設スタッフやヘルパーとコミュニケーションを取る機会が増え、タイムリーな報告や相談、ケアの実施や評価がしやすくなりました。

スタッフ全員が「チームの一員」でいられること、「1人ではない」と思える環境を整えることが大切です。

実際の摂食支援の内容

Mさんが食べたいものを軸に、表1に示した内容を基準に食べ物を探しました。

表1 Mさんの食品リスト

| (1) 安価で近くのスーパーで購入できるもの (2) 現在の嚥下機能に適したもの (3) 介助しやすいもの 例) ● 黒みつ、はちみつ、さまざまな味のジャムやソース ● お湯で溶かすおしるこ(とろみをつける) ● お湯でつくれるとろみつきのコーヒー ● ゼリー、プリン、ヨーグルト、水ようかん |

言語聴覚士や理学療法士と相談し、以下の手順で摂食介助の実施方法を周知しました。実際には写真つきの資料を作成しています。

| ● 右側臥位(姿勢の写真を添付)して、舌に塗り込む。またはティースプーン半分の量を口に入れる ● 食事前後に吸引と口腔ケアを行う ● とろみのつけ方:100mLに対して、とろみスティックを1本(3g)使用 |

Mさんの嚥下状態や金銭的な問題などを総合的に判断した結果、食品には限りがある状況でしたが、最期を迎える直前までMさんは食べることを継続できました。Mさんの思いを実現するために、あきらめずに寄り添った多職種連携の成果であると考えています。Mさんの食べているときのにこやかな表情は、これからも忘れることはないでしょう。

難病の療養支援における多職種連携と環境づくり

私自身がMさんの事例をとおして、感じたことは以下のとおりです。

- 多職種スタッフが難病の療養支援を経験していない場合、何をどうすればよいか分からず、不安を感じることがあるため、難病を理解している相談役が必要になること。

- 多職種スタッフに対して、疾患の特徴と経過をふまえた看護判断を分かりやすく伝える必要があること。

- スタッフがそれぞれの専門性や役割に専念できる環境を整えることが、療養者やスタッフにとっての安心材料となり、療養者の希望を叶えることにつながること。

訪問看護師だけではできることにも限りがあります。多職種スタッフをつなぎながら、支援を分担することが重要です。また、それぞれのスタッフがもつ専門性や価値観に合わせて、指導方法や伝え方を変えるといった工夫が求められます。さらに、療養者が実現したい思いに対し、多職種スタッフや訪問看護師が担える範囲かどうかを判断する必要があります。その上で、状況に応じて支援内容を見直すことが必要です。

| 本事例は、本人の承諾を得た上で掲載しています。個人が特定されないよう、必要な情報を匿名化し、適切に調整を行っています。本内容は教育・研究を目的としており、特定の診療や治療を推奨するものではありません。 |

| 執筆:出町 玲 株式会社ケアサークル ほーむおんナースステーション、日本難病看護学会認定・難病看護師 急性期病院の脳神経内科病棟で経験を積み、日本難病看護学会認定難病看護師を取得。 その後、現訪問看護ステーションに勤務し、難病看護にかかわる教育や研修企画等を行いながら日々難病を抱える利用者さんや家族のところへ訪問をしている。 編集:株式会社照林社 |