バスキュラーアクセスのトラブル対応、日常管理のポイントも【事例あり】

透析患者さんにとって、生命維持に直結するバスキュラーアクセス※の日常管理は、在宅での療養生活を支える訪問看護においても避けては通れない重要な課題です。今回は訪問時に遭遇しやすい、バスキュラーアクセスのトラブル対応と日常管理のポイントについて、ありがちな事例を3つ挙げながら解説します。

※内シャント(AVF)、人工血管(AVG)、長期留置カテーテルを含む

事例1:透析カテーテルが抜去しかけている

| 患者さんのドレッシング交換を行おうとしたところ、透析用の長期留置カテーテルが通常の固定位置から大きくずれており、抜去しかけている状態であることに気がついた。 |

【初期対応】まずは全身とカテーテル周囲を観察

患者さんの全身状態(バイタルサイン、意識状態、訴えの有無など)を慎重に観察しながら、カテーテル周囲の状態を確認することが重要です。自己判断での処置は避け、主治医または透析クリニックへ速やかに報告・相談し、受診や処置の必要性について指示を仰ぎます。

【禁忌】カテーテルの押し込みはNG!

カテーテルを自ら押し込むことは原則として禁忌です。長期留置カテーテルは、血管(多くは上大静脈)に直接挿入されています。押し込む行為は感染リスクを著しく高めるだけでなく、先端が血管壁を損傷する可能性があり、カテーテルの位置が逸脱して機能不全を起こす危険性があります。

【対処法】落ち着いて仮固定し、連携を

- カテーテルには触れず、清潔操作で滅菌ガーゼを仮固定(過度な圧迫は避ける)します。

- 感染徴候(発赤・熱感・膿・発熱など)を観察後、主治医または透析施設へ速やかに連絡し、状況を詳細に報告します。

事例2:シャント音やスリルが消失している

| 訪問時、シャントの観察を実施したところ、シャント音が聞こえず、スリルが触知できなかった。 |

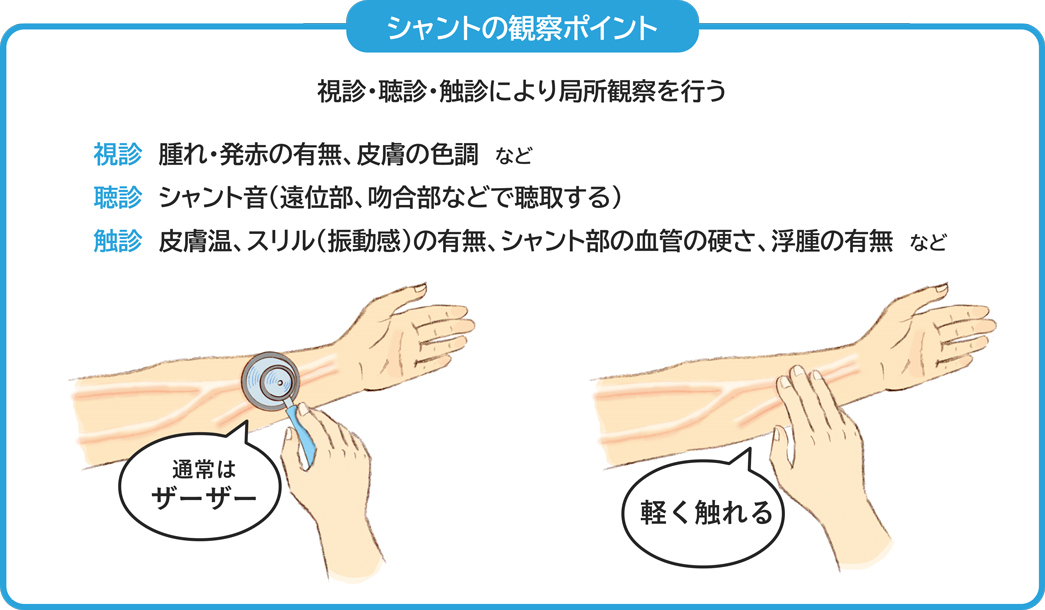

【初期対応】まずはシャント側の上肢を観察

シャント音やスリルの消失は、シャントの閉塞や血栓形成による血流遮断の可能性が疑われます。シャント側の上肢の皮膚温、色調、浮腫の有無を観察し、再度、聴診と触診を実施します。シャント中枢側(吻合より遠い部位)でシャント音が聴取できなくても、吻合部付近で聴取できる場合があるため、範囲を絞らず広めに確認しましょう。

【対処法】シャント閉塞疑いの場合は速やかに連絡

- 再度確認してもシャント音が聞こえず、スリルが触知できない場合は、シャントの閉塞が疑われます。その場合は、速やかに透析施設または主治医へ連絡します。

- シャントが閉塞している場合、透析が実施できません。手術が必要となるため、手術の日程や透析日の調整など迅速な対応が求められます。

事例3:シャント周囲の皮膚に発赤や熱感を認める

| シャント周囲の皮膚に明らかな発赤と熱感を認めた。患者さん本人は「少し赤いけど痛みはない」と話していたが、感染徴候がみられる状態であった。 |

【初期対応】まずは感染徴候を観察

シャント周囲の発赤と熱感は、感染の初期徴候である可能性を示す重要なサインです。早期対応を怠ると、最悪の場合、全身性の敗血症につながることもあります。発赤・熱感以外の感染徴候(腫脹・疼痛・浸出液・皮膚潰瘍など)も観察し、全身状態(発熱・悪寒・倦怠感など)を確認します。

【禁忌】温め、もみほぐしはNG!

温罨法(おんあんぽう)やもみほぐしは炎症を悪化させ、感染を広げる危険性があります。感染徴候を認めた際は、注意が必要です。

【対処法】全身症状がある場合は主治医に連絡

- 発熱・悪寒・倦怠感などがあれば全身感染(シャント感染・敗血症)を疑い、速やかに透析施設または主治医に連絡し、受診・処置の指示を仰ぎます。

- 手術の可能性を視野に入れた搬送手段の確保を検討し、受診の指示があった場合、速やかに家族や訪問診療医らと搬送について調整します。特に発熱や強い痛みがある場合は緊急搬送が必要となる場合があります。

バスキュラーアクセスの日常管理のポイント

長期留置カテーテルとシャントについて、それぞれの日常管理のポイントを示します。

長期留置カテーテル

日常管理では、以下の項目を観察します。

| 観察項目 | 内容 |

| 挿入部の状態 | 発赤・腫脹・浸出液・熱感などの感染徴候の有無を観察 |

| 固定状態 | テープやドレッシングの固定状態(しっかり固定されているか)を確認 |

| カテーテル位置 | ズレや抜けかけの有無を確認 |

| 全身状態 | 発熱・悪寒・倦怠感など、感染徴候の有無を確認 |

| 出血・漏れ | 挿入部からの出血や透析後の漏れの有無を確認 |

| 疼痛・掻痒 | 痛みやかゆみの有無およびその程度・部位を確認 |

清潔保持とケア

- 原則として透析施設でドレッシング材の交換を行いますが、訪問看護師が行う場合もあります。その際は、清潔操作を徹底しましょう。

- 入浴、シャワー時はカテーテル部を防水処置で保護します。濡れていると感染の原因となります。

患者・家族指導

- 日常生活でカテーテルを引っ張らないように注意すること、着替えの際はカテーテル部を押さえるなどの配慮が必要であることを伝えます。

- 発熱や出血など、異常時の連絡体制を共有しておきます。

- 少しのズレでもカテーテルの位置が「いつもと違う」と感じたら、医療機関との早期連携を心がけるように伝えます。

シャントの日常管理のポイント

シャントは「命をつなぐライフライン」です。日々のセルフチェックが、トラブルの早期発見・重症化予防につながります。患者さん本人にも以下のチェック項目を共有し、「いつもと違う」は異常のサインであり、小さな変化も放置せず、訪問看護師に連絡するよう伝えます。連絡を受けた訪問看護師は、遠慮せずに透析施設へ連絡しましょう。

| 【観察項目】 ・シャント音、スリル(振動感)があるか ・シャント部に発赤、腫脹、熱感がないか ・シャント肢にしびれや冷感がないか ・出血や内出血、痂皮(かひ)などがないか |

生活の中での注意点

患者さんに以下のことに注意するよう指導します。

- シャント肢を圧迫しない(重い荷物を持たない、腕枕や腕時計、きつい袖を避ける)

- 採血・血圧測定・注射はシャント肢を避ける

- シャント肢を清潔に保つ

- 転倒や打撲を避ける(特に高齢者は要注意)

* * *

バスキュラーアクセスの管理は、透析療法を支える基盤であり、訪問看護の中でも特に専門性と慎重さが求められる領域です。日々の観察や患者さんへの声かけにより、訪問看護師の違和感に気づける力こそが、重篤なトラブルを防ぐことにつながります。今回ご紹介した事例や管理に関する解説が、現場でのケアに少しでもお役に立てば幸いです。

| 執筆:熊澤 ひとみ 医療法人偕行会 透析医療事業部 副事業部長 透析看護認定看護師 【職歴】 昭和63(1988)年 名古屋共立病院 入職 平成11(1999)年 偕行会 セントラルクリニック 異動 平成17(2005)年 透析医療事業部 副事業部長 令和3(2021)年 医療法人偕行会 法人本部 理事 【所属学会】 日本腎不全看護学会 監事 日本臨床腎臓病看護学会 日本透析医学会 編集:株式会社照林社 |