ALSの4大陰性徴候を活用して日常生活を豊かにしよう!

ALSを発症して10年、現役医師・梶浦先生によるコラム連載、第2弾。今回は、ALSの重要なポイントである「4大陰性徴候」について取り上げます。症状が進行する中でも最後まで残る機能に注目し、それを日常生活でどのように活用していくかについて、実際に取り組まれている先生の工夫や実践例とともに解説していただきます。

目次

4大陰性徴候とは何か

ALSは全⾝の筋⾁が徐々に動かせなくなっていく病気です。教科書やインターネットなどでALSについて調べてみても、この「全⾝の筋⾁が徐々に動かせなくなっていく」というメインの症状に焦点が当てられており、「ALSに出にくい症状」にはあまり触れられていません。

しかし、ALS当事者にとっては、こうした出にくい症状を理解し、将来を⾒据えて⽇常⽣活にうまく取り⼊れていくことがとても⼤切なのです!

ALSには、出にくい症状が4つほどあり、これを「4大陰性徴候」といいます。このコラムの2回目(>>「分かりやすい! ALSの病態と症状」)でもお伝えしましたが、非常に重要なポイントですので、ここであらためて紹介します。![]()

手足や身体・顔がまったく動かなくなっても、目を動かす筋肉が最終的にある程度は残ることが多いです。

(2)尿意や便意はがまんできることが多い!

尿道や肛門をキュッと締める括約筋も筋肉ですが、障害は受けにくいです。つまり、尿や便が勝手に漏れて、垂れ流しにはなりにくいということです。

(3)感覚障害が起こりにくい!

見たり聴いたり、味覚を感じたり、冷たさや痛さなどを感じる感覚は最後まで残ります。

(4)「褥瘡」、いわゆる「床ずれ」ができにくい!

徐々に寝たきりになっていきますが、褥瘡はできにくいです。これは(3)で書いた、痛みなどの感覚は最後まで残ることが関係します(床ずれは痛いです)。

今回は、4大陰性徴候のうち(1)~(3)について、日常生活でどう活用しているか、私の実践を交えながら紹介していきます。

最後まで動く目を早めに活用しよう

「目は最後まで動かせること」が4⼤陰性徴候の中でも⼀番重要な症状になってきます。

コミュニケーションを取るとき、声が出せるうちは、がんばって声で会話をするでしょう。⼿が動かせるうちは、タブレットやパソコンの操作も、がんばって⼿を使って⾏うでしょう。しかし、それらもいずれできなくなっていきます……。

ここでとても⼤事なポイントは、「完全にできなくなる前に、目を使った⽅法も取り⼊れて、併⽤しながらやっていったほうがいい!!」ということです。完全にできなくなってからでは、絶望感と虚無感に襲われ、そこから目を使った⽅法に切り替えるのが難しくなります。

目を使った⽅法は「アナログな⽅法」と「デジタルな⽅法」の2つに分けて考えることができ、どちらも⽇常⽣活の中でとても重要な役割を果たします。それぞれの方法について説明していきたいと思います。

アナログな方法:⽂字盤を使って会話しよう!

声が出せなくなったら、いずれ「⽂字盤」を使った会話⽅法に切り替えていく必要があります。⽂字盤については第1弾コラムの10回目(>>「⽂字盤を使わない⽂字盤!?〜エアーフリック式⽂字盤〜」)に詳しく書いていますのでご参照ください。

ここからは上記のコラムを読んでいただいたことを前提として書いていきます。

●エアーフリック式文字盤

私が使っているエアーフリック式⽂字盤について、「ALS当事者は文字の配置を覚えられるのですが、介助者が覚えて使いこなすのが⼤変です」との声を何件かいただきました。そこで、文字盤を使っていく上でのポイントを紹介します。また、実際に私が会話している解説動画を作りましたのでこちらも参考にしてください。

▼ALS_エアーフリック式文字盤

https://youtu.be/-qwhvTesF4I?si=CwubuZ04OB6rcylV

※リンク先はYouTube(外部サイト)となります。

| 動画について:分かりやすいように目の動きをスローモーションにして編集しています。実際にはもっと速く動きます。(「さくらクリニック練馬」が動画編集に協力してくれました) |

ALS当事者は、毎⽇繰り返し使っていきますし、⾃分のQOLを上げることにもつながるため、わりと皆さん文字盤を覚えられます。⼤事なポイントは、「介助者は無理して⽂字盤を覚える必要はありません!」ということです。

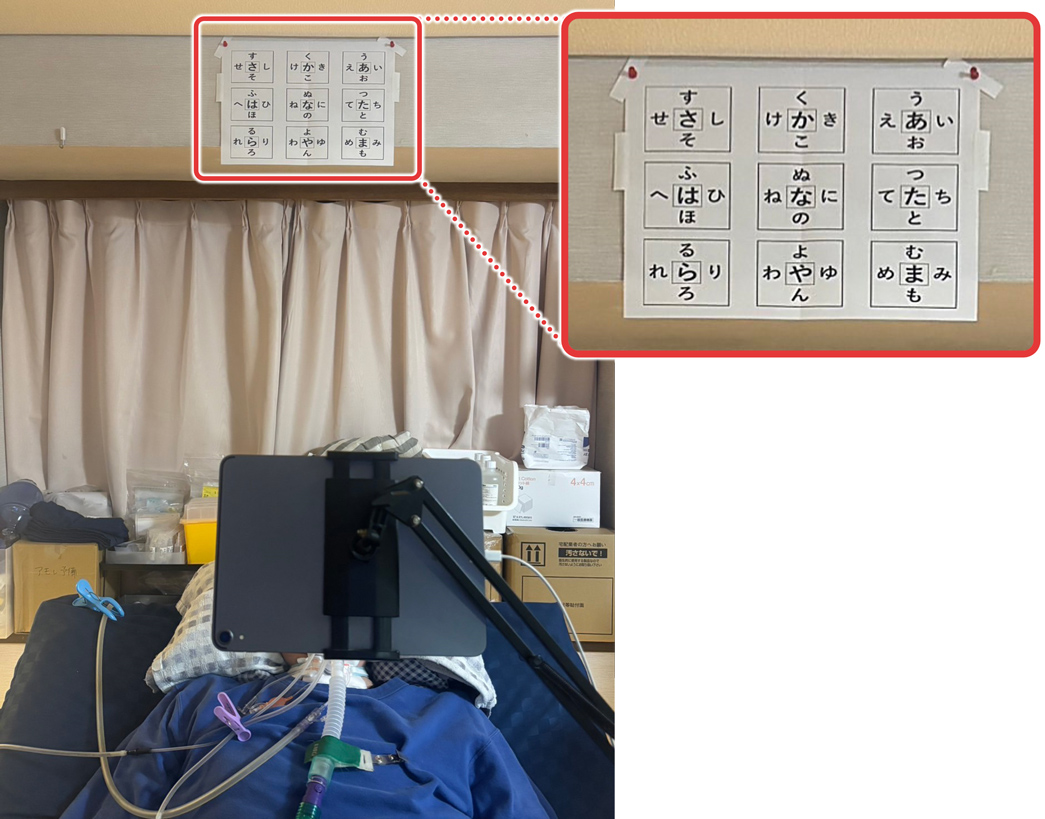

図1は実際の私の部屋を撮影した写真です。私の後ろの壁には、介助者⽤の⽂字盤が常に貼ってありますので、介助者は文字の配置を覚えていなくても、それを⾒ながら読み取ることができます。

図1 介助用文字盤の配置

さらに余裕が出てきたら、各行の頭文字が並ぶ9マスの位置だけでも覚えることで、会話のスピードが格段に上がります。ぜひチャレンジしてみてください。参考までに、私の介助者の中には、右の列を「あたま(頭)」、左の列を「さはら(サハラ砂漠)」と覚えている⼈も多くいます。

デジタルな方法:目の動きでタブレットを操作しよう!

⼿を使ってタブレットやパソコンなどが操作できなくなったら、⼀番スムーズに動かせる目の動きを活⽤することが多くあります。

視線⼊⼒を使った⽅法については、第1弾コラムの13回目(>>「ALS患者に必要な情報「実用編」 ~上肢②コミュニケーションツール~」)をご覧ください。

ここからは、上記のコラムを読んでいただいていることを前提に書いていきます。なお、そのコラムを執筆したのは2022年ですが、それ以降、画期的な出来事が起こりました! なんと、2024年に視線⼊⼒を使った操作が「iPad Pro」に標準機能として搭載されたのです!!

▼Apple、視線トラッキング、ミュージックの触覚、ボーカルショートカットなどの新しいアクセシビリティ機能を発表(プレスリリース 2024年5月15日)

https://www.apple.com/jp/newsroom/2024/05/apple-announces-new-accessibility-features-including-eye-tracking

ほとんどの⽅はピンとこないと思いますが、これまでALS患者やその関係者は、「なんとか視線を使ってタブレットやパソコンを動かせないか」と試⾏錯誤を繰り返してきました。そして、パソコンについては外部装置を接続することで操作を可能にしてきましたが、純正の機械ではないため、機能を最⼤限に活⽤するには難しい面がありました。

そのような中、Appleが⾝体障害者のために、「iPad Pro」に視線⼊⼒装置を標準搭載してくれたことで、その機能を⼗分に活⽤できるようになりました。これによりタブレットも視線の動きで操作できるようになり、利便性が大きく向上し、⾝体障害者の社会的活動の可能性が広がりました。

一番⾃由に動かせる目を活⽤することは、最初の「とっかかり」としてはスムーズかと思います。ただし、目は⽂字盤をはじめさまざまなことに使いますので、酷使するとどうしても疲労が溜まりやすくなります。

また、いくら「目は最後まで動かせる」といっても、私のように10年⽣きていると、徐々に目も動かしづらくなってくることもあります。(もちろん10年経っても変わらず目を⾃由に動かせる⽅もいらっしゃいますので、ALS当事者の⽅は必要以上に不安にならないでください。)

このような理由からも、目を使った⽅法以外にもタブレットを操作できる手段を知っておいてほしいと思います。

ちなみに私は、疲労を分散させるために、用途に応じて操作方法を使い分けていました。例えば、⼤学で講義をする時は、目を使ってパソコンを操作し資料を作成し、医師として診療を⾏う時には、歯の噛む⼒を使って空圧センサーを押し、タブレットを操作していました(空圧センサーについても第1弾コラムの13回目に詳しく書いています)。

私は現在、目が⾃由に動かしにくくなってきたため、空圧センサーのみを使用しています。以下にセンサーに接続するセンサーチューブの作り方と、吸引カテーテル(口腔内の唾液を低圧持続吸引してくれるカテーテル)との連結方法をまとめたのでご覧ください。

>>センサーチューブの作成方法と吸引カテーテルとの連結方法はこちらから

※リンク先は「さくらクリニック練馬」のWebサイト(外部サイト)となります。

この⽅法は、口周りに障害物が何もないことが前提となるため、NPPV※を装着している方には使用できません。一方、気管切開をしている⽅で、わずかでも噛む⼒が残っている⽅にとっては、⼝腔内の唾液を吸引しながらタブレットを操作できる、とてもよい⽅法だと思います。ぜひ参考にしてみてください。

※NPPV:非侵襲的陽圧換気。気管切開を行わないで、マスクを着用するだけの人工呼吸器。

ちなみに、私がNPPVをやめて気管切開を決断した理由の1つには、目と⻭以外に⾃由に動かせる場所がなくなり、早くこの⽅法を試してみたかったということもあります。

実際に私が⻭の動きでiPadを操作している動画も載せておきます。よく⾒ないと分からないですが、2mmくらい⻭が動かせれば操作できます。

▼ALS_空圧スイッチを使ったiPadの操作方法

https://youtu.be/EgM5bV9HIxs?si=BErItzSlxNqOKwfV

※リンク先はYouTube(外部サイト)となります。

| この動画の撮影と編集は、私の息⼦が⼿伝ってくれました。息⼦よ、いつもありがとう!! |

衣類を工夫し尿器で排泄:がまんできる力を活かす

四肢や体幹が動かせなくなると、「ベッド上でおむつで排泄しないといけない」と思っている⼈も多いかもしれませんが、ALSでは膀胱直腸障害は起こりにくいため、排泄をがまんすることができます(もちろん⼀般論であり、個⼈差があります)。⼯夫次第ではポータブルトイレや尿器を使って排泄できます。

ポータブルトイレでの排泄⽅法は、第1弾コラムの 18回目(>>「ALS患者に必要な情報「実用編」 ~下肢(2)ベッド上生活~」)に詳しく書いてますので、ご参照ください。

尿器を使用したベッド上での排尿の工夫として、これは男性の場合に限りますが、ズボンの前面を切り、スナップボタンを取り付けることで、ズボンを脱がずに陰茎を出して尿器をセットする方法があります。

ちなみに私は、尿器をセットしやすくするために下着は履かず、加工したズボンを直接履き、毎⽇⼊浴後に着替えています(⼊浴⽅法についても、18回目のコラムをご参照ください)。

実際に加⼯した私のズボンは図2をご覧ください。

図2 加工したズボン(男性用)

「感じる力」を大切に:感覚が残ることを活かす

⾒たり聴いたり、味覚を感じたり……五感をフルに活⽤して、⽇々の⽣活をより豊かにしていきましょう!

上述した⽅法でタブレットを⾃分で操作できるようになれば、世界は格段に広がります。自分の好きなタイミングで読書をしたり、ドラマや映画を観たり、好きな⾳楽を聴いたりすることができます。

また、気管切開をして⼈⼯呼吸器を装着していても、誤嚥防⽌術さえ行っていれば、⼯夫次第で⽐較的⻑い期間、飲⾷を楽しむこともできます(もちろん個⼈差はあります)。誤嚥防止術の詳細については第1弾コラムの16回目(>>「「気管切開+誤嚥防止術」という考えかた!」)を参照してください。

* * *

このように「できなくなっていくこと」ではなく、「何が最後までできるのか」に焦点を当ててALSという病気と向き合ってみると、⾒えてくる世界がまったく違ってきます。ALSという病気は、⼈間の可能性についてあらためて考えさせられる病気だなぁと、つくづく思う次第です。

| コラム執筆者:医師 梶浦 智嗣 「さくらクリニック」皮膚科医。「Dermado(デルマド)」(マルホ株式会社)にて「ALSを発症した皮膚科医師の、患者さんの診かた」を連載。また、「ヒポクラ」にて全科横断コンサルトドクターとしても活躍。 編集:株式会社照林社 |