第4回 残業・休憩・休日編/[その4]有給休暇、パートでもアルバイトでも取れます

年次有給休暇(年休)は働く人にとって当然の権利です。今では、10日以上の年休のある人は、年5日の年休を取らなければならないようになりました。年休は、働く人の心身のリフレッシュを図ることを目的として設けられています。事業所のスタッフも、管理者も、正しい知識をもって、年休を上手に活用できる職場づくりを進めていきましょう。

訪問看護ステーションで働き始めて10か月が経ちました。週4日のパート勤務なので年休はもらえないのかと思っていましたが、同僚はパートでも年休はもらえると言います。本当ですか?  要件を満たせばパート勤務でも年休はもらえますので、事業所に確認してみてください。 |

目次

2つの要件を満たせば有給休暇は取れる

パート、アルバイト問わず、どのような勤務形態でも年次有給休暇(以下「年休」とします)を取ることができます。

労働基準法では、業種や職種、雇用形態にかかわらず、一定の要件を満たしたすべての労働者に対して、年休を与えなければならないと定めています(労働基準法39条)。それでは、年休が取れる要件とはどんなものでしょう。以下の2つの要件が挙げられています。

①雇い入れの日から6か月経過している

②その期間の全労働日の8割以上出勤している

年休の日数は継続勤務年数によって変わる

この2つの要件が満たされれば、パート、アルバイトを問わず年休が発生し、労働者は理由を問わず年休を取ることができます。取れる年休の日数は継続勤務年数によって変わってきますので、次の表1を参考にしてください。

表1 年次有給休暇の付与日数

なお、②の要件で示されている、全労働日の「8割以上」という率の計算をする際に注意したいのは、次のような場合は出勤したものとみなすという点です。

・業務上の負傷・疾病などにより療養のため休業した日

・産休や育児休業、介護休業、年休を取得した日

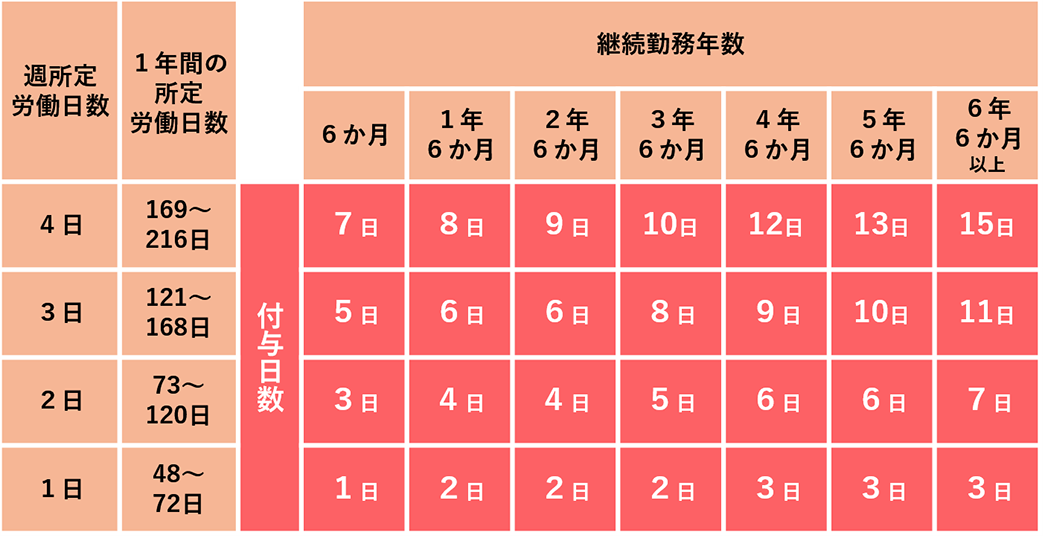

さらに、パート、アルバイトのように、週の所定労働日数が少ない人については、年休の日数は、所定労働日数に応じて、表2のように比例付与されます。

表2 週所定労働日数が少ない場合の年次有給休暇の付与日数

なお、年休の権利は、2年間で時効によって自然消滅してしまうので、これは十分に注意してください(労働基準法115条)。必ず2年間で消化するようにしましょう。

事業所から、必ず年5日は年休を取るようにと強く言われています。以前はそんな強制はなかったのですが、変わったのでしょうか?  法改正に伴い、年休が年10日以上付与される労働者は、年5日の年休を取らなければなりません。これは事業所の義務なのです。 |

確実に年休を取得できる環境づくりが必須

以前は義務ではなかったのですが、2019年4月から、使用者は年休が10日以上付与されている労働者に対して、年5日の年休を取得させなければならなくなりました。

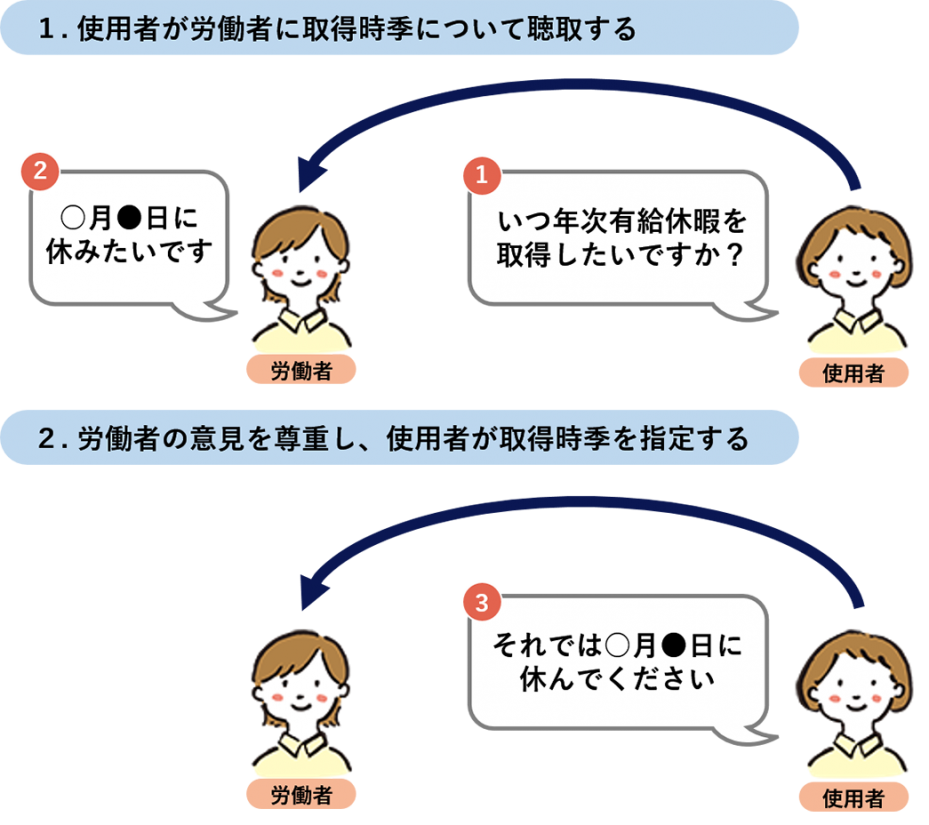

この法改正の前までは、労働者の自主的な請求に任せると年休取得を申請しづらい、ということから年休の取得が進まなかった背景がありました。そのため、図1に示すように、年5日の年休の取得が進んでいない労働者に対しては、事業所が聴取して、年休取得を促すという意味があります。

さらに、年休の取得時季については、労働者に時季指定権があります。複数の労働者が同じ時期に年休取得の請求が集中したような場合などには、事業所には労働者に対する年休の取得時季の変更権が認められていますが、取得を認めないとすることはできません。

そのため、ステーションの所長は、定期的にスタッフと話し合いを行い、年5日の年休を確実に取得してもらえるような環境づくりを行っていきましょう。

図1 時季取得のイメージ

ステーションの管理者ですが、年休管理に関して特に注意しなければならないことはありますか? また、これに関して相談できる窓口はありますか?  管理者は「年次有給休暇管理簿」を作成し保管する義務がありますので、注意しましょう。また、管理に関する情報は都道府県労働局のホームページが参考になります。相談窓口も設置されています。 |

管理簿は3年間の保存が必要

ステーションの管理者は、スタッフ全員の「年次有給休暇管理簿」を作成する義務があります。年次有給休暇管理簿には、次のような項目を記載する必要があります。

・労働者が年休を取得した日の「日付」

・スタッフが1年間で取得した「年休の日数」

・6か月連続勤務などの所定の条件を満たし、年休を付与する「基準日」

さらに、「年次有給休暇管理簿」は、年休を与えた期間と期間満了してから3年間の保存が義務づけられていますので注意してください。保存方法は、データと紙媒体どちらでも構いません。

労働局の管理台帳や相談窓口を活用しよう

また、都道府県労働局では、年休を取得しやすい労働環境づくりに向けたさまざまな支援を行っていますので、ぜひ参考にしてください。例えば、福井労働局のホームページでは、「年次有給休暇取得管理台帳」が公開されており、ダウンロードができます。

▼福井労働局ホームページ

有給休暇の計画的付与、時間単位年休および年5日の時季指定に対応した有給休暇の管理台帳を作成しました

北海道労働局のホームページでは、職場全体でも個人でも活用できる「年次有給休暇表」をはじめ、「年次有給休暇取得計画表」、「個人別年次有給休暇取得計画表」、「年次有給休暇取得状況チェック表」が公開され、ダウンロードができます。

▼北海道労働局ホームページ

年次有給休暇を適正に付与・管理していますか

また、都道府県労働局では、「働き方・休み方改善コンサルタント」による電話相談や個別訪問など、無料で働き方・休み方改善のためのアドバイスを行ってくれます。詳細は、ステーションの所在地の都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)にお問い合わせください。

▼厚生労働省ホームページ

都道府県労働局(労働基準監督署、公共職業安定所)所在地一覧

年休の管理や取得促進に取り組みたいと考える管理者の方は、ぜひこのような労働局のサービスをご活用いただき、上手に働きやすい職場づくりを進めてください。

**

加藤 明子

加藤看護師社労士事務所代表

看護師・特定社会保険労務士・医療労務コンサルタント

●プロフィール

看護師として医療機関に在職中に社会保険労務士の資格を取得。社労士法人での勤務や、日本看護協会での勤務を経て、現在は、加藤看護師社労士事務所を設立し、労務管理のサポートや執筆・研修を行っている。

▼加藤看護師社労士事務所

https://www.kato-nsr.com/

記事編集:株式会社照林社