第7回 防災対策、交通事故、個人情報保護、医療事故編/[その4]医療事故は、なぜ起こる? 事故を未然に防ぐためにできること

訪問看護サービスを提供するにあたって、最も重要なことは何でしょうか。それは、医療安全を確保することです。医療は、人の病を治す術となりますが、時に、人の健康を害し、命を奪ってしまうことすらあります。今回は、医療事故が起きる構造を理解し、それを防止するための方策を学びましょう。

以下の事例で、AさんとBさんはいくつのミスを犯しているでしょうか。 とある医療機関で、看護師のAさんとBさんが、患者Cさんに投与する薬剤「X」を準備しようとしました。 「X」は保管庫の棚に入っていましたが、同じ棚には「X’」というよく似た名前の薬剤が入っていました。 Bさんは他の業務が忙しかったので、薬剤の準備はAさんが1人で行うことになりました。しかし、Aさんは急いでいたので、よく確認せず「X’」という薬剤を持ち出してしまいました。 その後も、Bさんは忙しくてAさんに任せっきりでした。Aさんは、薬剤を投与する際も特に薬剤のラベルを注視せず、そのまま「X’」を投与してしまいました。 |

医療事故が起きる構造とは?

「ハインリッヒの法則」という言葉を聞いたことがあるかと思います。これは労働災害の分野で使われる言葉で、1つの重傷事故の裏には、29の軽傷事故と、300もの無傷事故(ヒヤリ・ハット)が隠れているという「1:29:300の法則」のことをいいます。

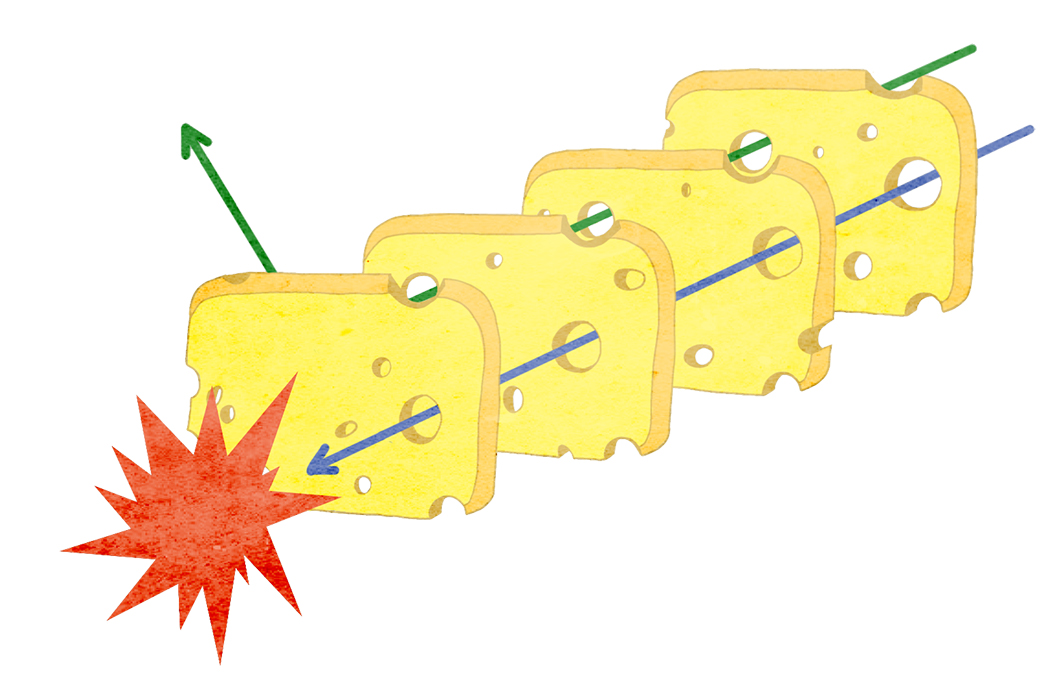

これと似た考え方として、医療事故を考える際にはスイスチーズ・モデルというものが使われます。「医療事故は複数のミスが連なってしまったときに起きる」ということを表しています。

上の事例で考えてみましょう。AさんとBさんのミスとしては次のものが挙げられます。

| ①保管庫の同じ棚に「X」と「X’」というよく似た名前の薬剤を入れていたこと ②薬剤を持ち出す際にAさんとBさんの2人で確認しなかったこと ③薬剤を持ち出す際にAさんが間違った薬剤を持ち出しこと ④Bさんは、投与する際もAさんに任せっきりで、自ら確認しなかったこと ⑤Aさんは、投与する際にラベルを注視せず、間違いに気づくことができなかったこと → 誤投与(事故発生) |

このように、1つの事故であっても少なくとも5つものミスが隠れていたわけです。ポイントは、「①〜⑤までのどこか1つでもミスを防ぐことができていれば、最終的に事故は起きなかった」ということです。

スイスチーズ・モデルは、医療事故が起きるこの構造を端的に言い表しました。スイスチーズの「穴」を「1つ1つの小さなミス」ととらえて、それが連なってしまったときに事故が起きてしまう(矢印がすべての穴を貫通してしまう)ということです。

図 スイスチーズ・モデル

医療安全の基本的な考え方というのは、この穴(ミス)の発生をできるだけ未然に防ぎ、また仮に1つのミスが起きても、他でリカバリーできる体制をつくっておくことにあります。

システム・エラーとヒューマン・エラー

上の①「保管庫の同じ棚に「X」と「X’」というよく似た名前の薬剤を入れていた」というのは、構造上の欠陥であるためシステム・エラーと呼ばれます。対して、③のような人為的なミスをヒューマン・エラーと言います。

ヒューマン・エラーは人為的なミスであるため、完全になくすことができません。よって、「人はヒューマン・エラーをしてしまう」という前提に立って、それでもミスをリカバリーできる体制をつくっておくことが重要です。

代表的なヒューマン・エラー対策

ヒューマン・エラー対策は、古くから産業界において発展してきました。その代表例としては以下のようなものがあります。事故対策のヒントとして参考にしてください。

①フールプルーフ、フェイルセーフ

フールプルーフとは、そもそも間違えることができないしくみにすることです。例として、「扉を閉めないとスイッチが入れられない電子レンジ」が挙げられます。

フェイルセーフとは、たとえミスをしても大事故にならないしくみにすることです。例として、「消し忘れたら自動的に消えるストーブ」が挙げられます。

②5S(整理、整頓、清掃、清潔、しつけ)

作業環境を整理・整頓・清掃して清潔にし、そのような状態を継続させること(しつけ)は、事故防止の基本中の基本であるとされています。

③指差し呼称

指差し「確認」ではありません。指差し「呼称」です。これは電車の車掌さんが行っていますね。

人の注意力というのは散漫ですので、「指を指す」ことによって自分自身を対象に集中させ、さらに、声に出して言う(呼称)ことによって、あえて2度集中させているわけです。

④ダブル・チェック

自分自身を客観視するというのはとても難しいことです。③の「指差し呼称」は、1人で自分自身を客観視しようとする取り組みといえますが、それにも限界があります。

やはり理想的なのは、自分以外の別の人から客観的にチェックしてもらうことです。ダブル・チェックとは、1つの物事を2人以上でチェックすることをいいます。

⑤伝言ゲームを避ける

皆さんは、幼い頃に伝言ゲームをやったことがあるかと思います。伝言ゲームでは、数名の人を挟むだけで当初のお題が大きく変わってしまうわけですが、これは「伝言」というものの恐ろしさを端的に教えてくれています。

例えば、訪問先において医師から電話で指示を受けた場合、指示された処置は、できるだけ電話を受けた本人が行うべきでしょう。「医師 → スタッフA → スタッフB」と伝言をすると、それだけミスが起きやすくなる(医師の指示がスタッフBに正確に届かない)可能性があることを自覚しておきましょう。

また、指示を受けたスタッフは、指示を受けている際にメモをとって復唱し(これは③指差し呼称の応用といえます)、さらに一緒にいるスタッフにダブル・チェックをしてもらうとよいでしょう。

ヒヤリ・ハットを共有しよう

そして最後に、ステーション内で起きたヒヤリ・ハットをスタッフ全員で共有するようにしましょう。月に一度の定例会の際などに、どういうことでミスしそうになったか、スタッフみんなで話し合ってもらうのです。

重要なことは、報告をしたスタッフを決して責めないことです。それをすると誰もミスを報告できなくなります。場合によっては、匿名で報告をしてもらってもよいでしょう。

そして管理者は、そうして集まったヒヤリ・ハットを分析し、再発防止のための方策を考えるわけです。

医療安全を実現するためには不断の努力が求められます。以上の内容を参考に、ぜひ、ステーションに安全文化を根づかせる取り組みを始めてみてください。

・訪問看護サービスを提供するにあたって最も重要なことは医療安全を確保することです。そして、医療安全を実現するためには不断の努力が求められます。 ・医療事故を起こさないためには、どういうことでミスしそうになったか、スタッフみんなで話し合い、ヒヤリ・ハットを共有しましょう。 |

| 前田 哲兵 弁護士(前田・鵜之沢法律事務所) ●プロフィール 医療・介護分野の案件を多く手掛け、『業種別ビジネス契約書作成マニュアル』(共著)で、医療・ヘルスケア・介護分野を担当。現在、認定看護師教育課程(医療倫理)・認定看護管理者教育課程(人事労務管理)講師、朝日新聞「論座」執筆担当、板橋区いじめ問題専門委員会委員、登録政治資金監査人、日本プロ野球選手会公認選手代理人などを務める。 所属する法律事務所のホームページはこちら https://mulaw.jp/ 記事編集:株式会社照林社 |