第8回 労災保険・健康診断・メンタルヘルス対策/[その2]「これって通勤災害?」認められるケース・認められないケースとその理由

前回の記事では、労働者が仕事中に災害(事故)に遭った場合に「業務災害」として労災保険による補償を受けることができることについて解説しました。しかし、労災保険が適用されるのは、仕事中の事故(業務災害)だけではありません。実は、通勤中の事故(通勤災害)も労災保険の対象になります。今回は、どういう場合が通勤災害として認められるのかを学んだ後、「帰宅の際、夕食の買い出しをしている途中に事故に遭った」というイレギュラーな事例を通じて、応用的な理解を深めていきたいと思います。

私のステーションのあるスタッフは、就業時間の後に、別の病院で夜勤として兼業で働いています。ある日、そのスタッフは、ステーションから病院への移動中に、駅のホームで足を滑らせて転倒して肩を骨折してしまいました。 これは副業先に向かう途中の事故なので、労災の対象にはならないですよね?  いいえ、通勤災害として労災の対象になります。 |

通勤災害が労災の対象になる理由

まず、「どうして通勤災害が労災の対象になるのか」を考えてみましょう。

それは、労働者が企業に労働力を提供してあげるためには、自宅から職場まで通勤をしなくてはならないからです。当たり前といえば当たり前ですね。ポイントは、労働者は自分のために通勤しているのではなく、「企業のために通勤をしてあげている」ということです。

労働者は、通勤する際、自宅から駅まで歩いている際に交通事故に遭うかもしれませんし、雨に濡れた駅の階段で足を滑らせて転倒してしまうかもしれません。つまり、労働者は、「通勤」という行為に伴って何らかの事故に遭うリスクを抱えているわけです。これは、企業に労働を提供しなくてよいのであれば、そもそも抱える必要がなかったリスクです。

そのため、そのようなリスクが現実化して事故が起きてしまった際に、企業のために通勤しようとしてくれた労働者を保護するために労災保険があるというわけです。

通勤災害は3パターンだけ

通勤災害として認められるのは、次の3パターンだけです(労災保険法7条2項)。

| ① 住居と就業場所との間の往復 ② 就業場所から他の就業場所への移動 ③ ①の往復に先行または後続する住居間の移動 |

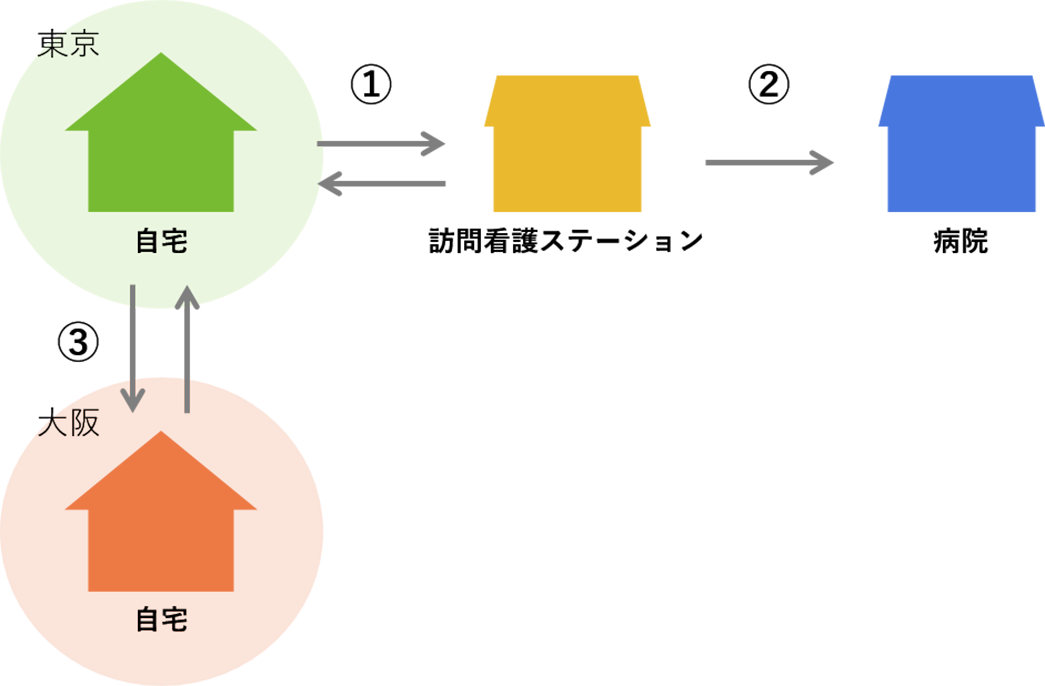

文字にするとわかりにくいので、次の図をご覧ください。

図1 通勤災害として認められる3つのパターン

①は、最もオーソドックスなパターンで、自宅から職場までの往復経路のことです。

②は、副業をしている場合が典型です。ある労働者が、訪問看護ステーションで働いた後、夕方から別の病院で夜勤をしようとして、訪問看護ステーションから病院に移動する際に事故に遭ったとしたら、それは労災の対象になるということです。なお、兼業禁止なのに黙って副業をしていたとしても、労災上は保護されます。ただし、この場合は、副業先に行こうとして事故に遭っているわけですから、副業先の労災保険を使用します。

③は、単身赴任している場合が典型です。ある労働者が、大阪に妻子を残して東京に単身赴任しているとします。金曜日の夕方に仕事を終えたら、一度東京の家に戻って身支度をして、そのまま大阪の妻子のもとに帰り、土日を大阪で過ごそうと思っていたとしましょう。その際、東京の家から大阪の家に向かう途中で交通事故に遭った場合も、通勤災害として扱います。

・通勤災害が認められるのは次の3パターンのみです。しっかりと押さえておきましょう。 ① 住居と就業場所との間の往復 ② 就業場所から他の就業場所への移動 ③ ①の往復に先行または後続する住居間の移動 |

あるスタッフの話です。彼女は、就業後、電車に乗って地元の駅につき、駅から自宅に向かって歩いていましたが、途中で経路を少し外れて、近所のスーパーに寄って夕食の買い物をしました。しかし、スーパーを出て自宅に向かおうとしたところ、スーパーの駐車場で、自転車にぶつかり骨折してしまいました。 これは通勤災害として認められますか?  いいえ。いわゆる寄り道であり、かつ、元の経路に戻っていないので、認められません。 |

通勤とプライベートな用事

通勤災害とは、「企業のために通勤してあげている労働者」を保護するための制度です。

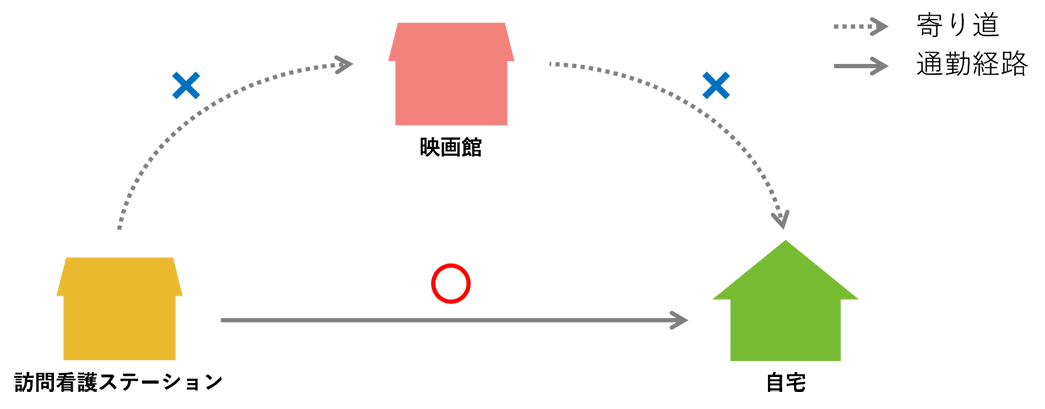

よって、例えば、職場からの帰宅途中に友人と映画を見に行って、その帰り道に事故に遭ったとしたら、それはもはや通勤災害ではありません(図2)。純粋なプライベート上の事故です。

また、通勤災害といえるためには通勤経路は「合理的な経路」でなくてはなりません。朝の通勤中に、散歩を兼ねてまったく関係のない経路を何倍も遠回りして歩いている時に事故に遭ったとしたら、それは「通勤中の事故」とは呼べないでしょう。それは「散歩中の事故」というべきです。

図2 通勤災害が認められるケース・認められないケース①

職場から映画館、映画館から自宅に向かう経路は通勤経路とはならず、途中で事故に遭ったとしても通勤災害には該当しない。

通勤と夕食の買い物

では質問のケースのように、帰宅の際、駅から自宅に向かって歩いている途中に、夕食の材料を買うために経路を少しだけ外れて近所のスーパーに寄った場合はどうでしょうか?

この点、通勤の途中に通勤経路を外れて寄り道をした場合は、原則として、寄り道をしている最中だけでなく、その後の経路も含めてすべて「通勤」として認められなくなってしまいます(労災保険法7条3項本文)。かなり厳しいルールですね。

ただし、「日常生活上必要な行為」として認められている①日用品の購入またはそれに準ずる行為(クリーニング店への立ち寄りなど)、②職業訓練、③選挙の投票、④医療機関への受診、⑤親族の介護のために寄り道をした場合は、寄り道が終わって元の通勤経路に戻った後は「通勤」として扱われます(労災保険法7条3項ただし書、労災保険法施行規則8条)。あくまで「元の通勤経路に戻った後」を通勤として認めているのであり、寄り道をしている最中は通勤として認められないことに注意してください(図3)。

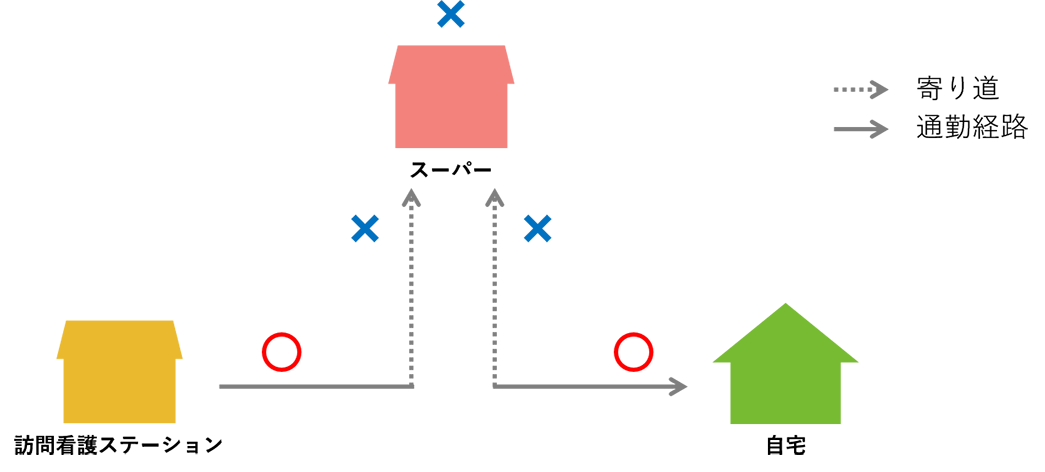

図3 通勤災害と認められるケース・認められないケース②

職場からの帰り道に、日用品を購入するためにスーパーに立ち寄る場合は、寄り道が終わって元の通勤経路に戻った後は通勤経路となるため、戻った後で事故に遭った場合は通勤災害には該当する。

ご質問のケースについて

ご質問のケースは夕食の買い物ということですから、①日用品の購入にあたるでしょう。そのため、買い物をするために寄り道をしても、スーパーで買い物を済ませて元の通勤経路に戻ってきた後は「通勤」として認められますから、その後に事故に遭えば通勤災害として認められます。

しかし、ご質問ケースでは、スーパーで買い物を済ませた後に、スーパーの駐車場で事故に遭っているようですので、「元の通勤経路に戻ってきた」とはいえないでしょう。よって、寄り道中の事故ということになり、通勤災害としては認められないことになります。

・通勤途中に通勤経路を外れて寄り道をした場合は、原則として、寄り道をしている最中だけでなく、その後の経路も含めてすべて「通勤」として認められません。 ・ただし、「日常生活上必要な行為」のために寄り道した場合は、寄り道が終わって元の通勤経路に戻った後は「通勤」として扱われます。 |

| 前田 哲兵 弁護士(前田・鵜之沢法律事務所) ●プロフィール 医療・介護分野の案件を多く手掛け、『業種別ビジネス契約書作成マニュアル』(共著)で、医療・ヘルスケア・介護分野を担当。現在、認定看護師教育課程(医療倫理)・認定看護管理者教育課程(人事労務管理)講師、朝日新聞「論座」執筆担当、板橋区いじめ問題専門委員会委員、登録政治資金監査人、日本プロ野球選手会公認選手代理人などを務める。 所属する法律事務所のホームページはこちら https://mulaw.jp/ 記事編集:株式会社照林社 |