第8回 労災保険・健康診断・メンタルヘルス対策/[その4]コロナ禍の今だからこそ取り組みたい 職場のメンタルヘルス対策

長期化するコロナ禍への対応において、訪問看護師が受ける心理的負担やストレスは拡大傾向にあります。管理者にとって、感染対策はもちろん、職場内のメンタルヘルス対策も重要な課題となっていることでしょう。今回は、スタッフのメンタルヘルスケアに活用できるセルフケアとコミュニケーションについて具体的な方法をご紹介します。

コロナ禍で「自分が感染してしまうこと以上に、利用者さんを感染させてしまったらどうしよう」という不安と緊張から体調を崩したり、メンタルヘルスの不調を訴えるスタッフが増えてきています。事業所としてどのような対策をとればよいでしょうか。  厚生労働省が示す指針に基づき、まずはスタッフ自ら行う「セルフケア」と管理者が主体となって行う「ラインによるケア」に取り組んでみましょう。 |

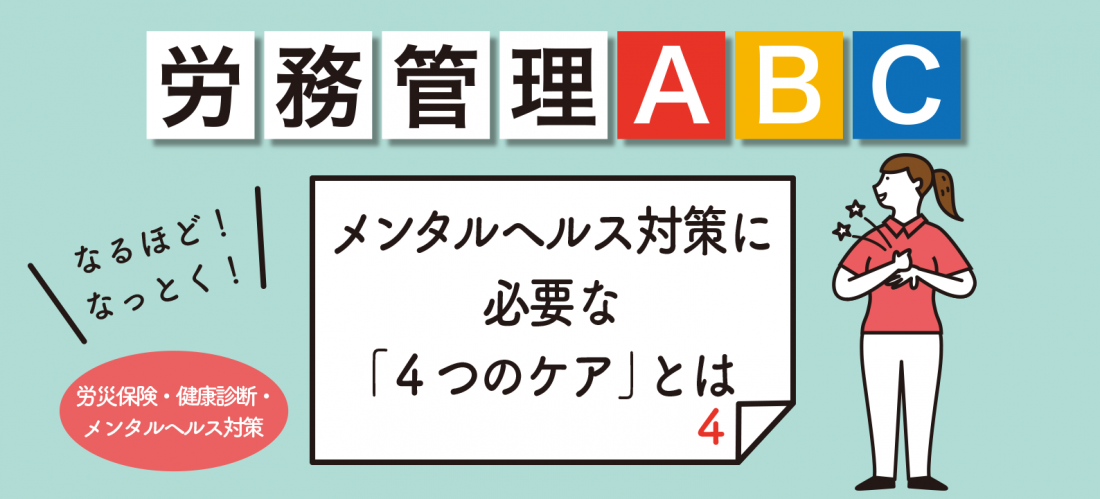

メンタルヘルス対策における「4つのケア」

メンタルヘルスの不調を訴えるスタッフに対して、職場内でどのように対応すればよいでしょうか。参考にしたい方策として2006年3月に厚生労働省が示した「労働者の心の健康の保持増進のための指針(2015年11月改正)」が挙げられます。これは、労働安全衛生法70条の2の規定に基づき策定されたメンタルヘルス指針です。

この指針において、職場でのメンタルヘルス対策では「4つのケア」が継続的かつ計画的に行われることが重要とされています。4つのケアとは「セルフケア」、「ラインによるケア」、「事業場内産業保健スタッフ等によるケア」、「事業場外資源によるケア」です(図1)。

図1 メンタルヘルス対策における「4つのケア」

小規模事業所が多い訪問看護ステーションでは、これら4つのケアうち、セルフケアやラインによるケアから始めるとよいでしょう。

セルフケアへの取り組み

セルフケアはスタッフ自ら行うケアです。セルフケアにおいて重要なことは「労働者自身がストレスに気づき、これに対処するための知識、方法を身につけ、それを実施すること」であり、「ストレスに気づくためには、労働者がストレス要因に対するストレス反応や心の健康について理解するとともに、自らのストレスや心の健康状態について正しく認識できるようにする必要がある」と先ほどの厚生労働省の指針※1で述べられています。

ストレスへの気づきのポイントは、以下に示すような自分の「変化」に自ら早めに気づくことです。

・心配事が頭から離れず、考えが堂々めぐりする

・疲れやすく、元気がない(だるい)

・気力、意欲、集中力の低下を感じる(億劫、何もする気がしない)

・寝つきが悪くて、朝早く目がさめる

・食欲がなくなる

・人に会いたくなくなる など※2

自分の変化に気づいたら、1人で抱え込まずにまわりの人に早めに相談することが大切です。

また、ストレスへの対処方法として、普段から「3つのR」を心がけ、ストレスを溜め込まないようにします。

| 【3つのR】 レスト(Rest):休息、休養、睡眠 レクリエーション(Recreation):趣味や娯楽、気晴らし リラックス(Relax):ストレッチなどのリラクゼーション |

「疲れた」と感じたときに、例えば、以下のような行為で気分転換を図ります。

・職場では……

軽いストレッチで緊張を和らげた後、スタッフとのコミュニケーションを図り、思考を整理し、プラス思考に変換していく。

・日常では……

十分で快適な睡眠をとるとともに、趣味など仕事から離れた活動を行い心身ともにリフレッシュを図る。

ここでご紹介したような方法を含め、スタッフがセルフケアを正しく行えるように、ストレスへの気づき方やストレスの予防・軽減、対処方法を学べる機会を設けるとよいでしょう。

ラインによるケアへの取り組み

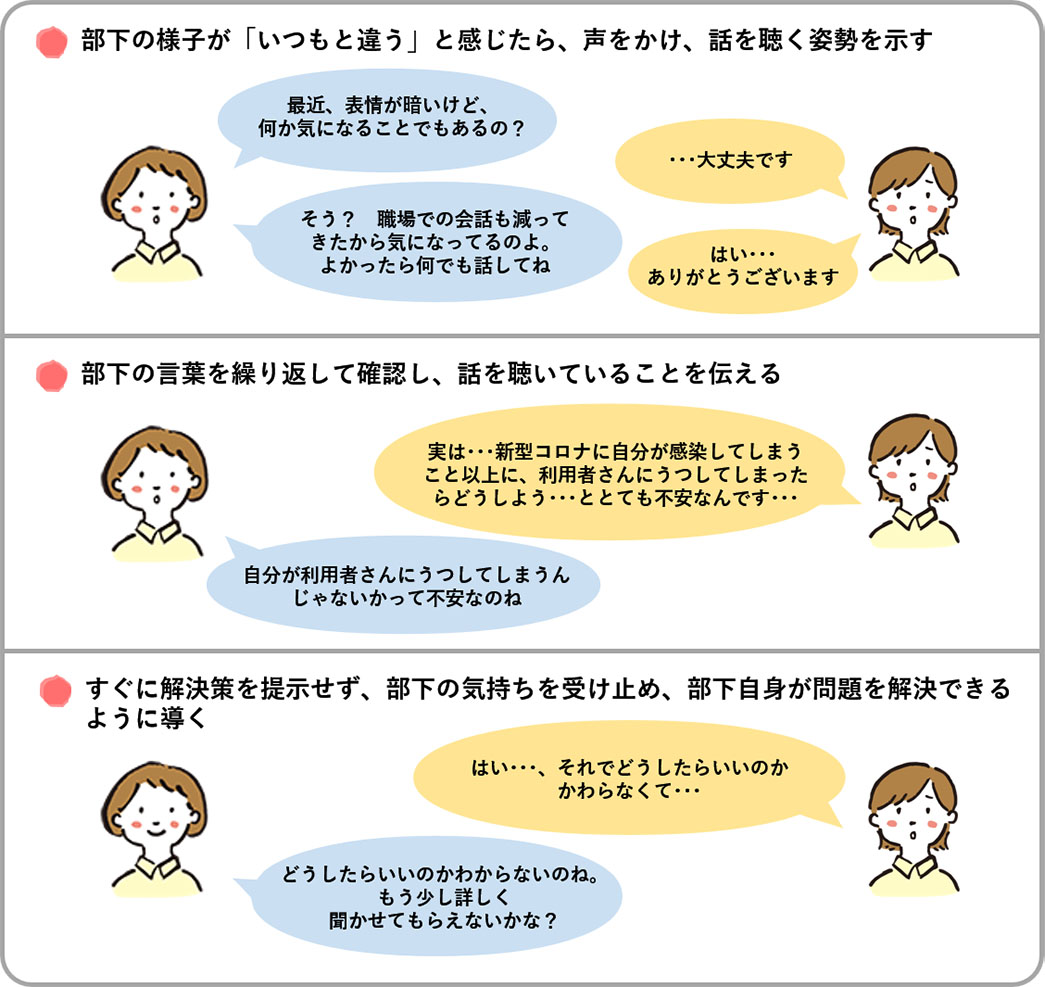

ラインによるケアは管理者が主体となって実践します。ケアのキーワードは「コミュニケーション」です。厚生労働省が作成した職場のメンタルヘルス対策のリーフレット「職場における心の健康づくり」では「職場の管理監督者は、日常的に、部下からの自発的な相談に対応するよう努めなければなりません。そのためには、部下が上司に相談しやすい環境や雰囲気を整えることが必要です」と示されています。相談しやすい環境づくりの一例として、この連載の第3回[その3]でご紹介した「1on1ミーティング」を取り入れるのもおすすめです。

さらに、このリーフレットでは「管理監督者が部下の話を積極的に聴くことは、職場環境の重要な要素である職場の人間関係の把握や心の健康問題の早期発見・適切な対応という観点からも重要です。また、部下がその能力を最大限に発揮できるようにするためには、部下の資質の把握も重要です。部下のものの見方や考え方、行動様式を理解することが、管理監督者には求められます」と述べられており、その具体的な方法として、積極的傾聴(アクティブリスニング)が挙げられています。

特にこのコロナ禍においては、職員との話し合いや連携によって危機を乗り越えようとするチームワークの形成がとても重要です。そのためにも、まず、スタッフの話を聴く積極的傾聴が必要となるでしょう。図2に積極的傾聴のポイントを示しましたので、参考にしてみてください(図2)。

図2 積極的傾聴のポイント

積極的傾聴によって部下が安心して話せる関係を築くことで、部下自身が漠然としていた自分の気持ちや感情に気づき、どうしたらよいか自ら考え、行動するきっかけをつくることができます。管理者や上司が適切なコミュニケーションができるようになるためにも、この「話を聴く技術」を習得する機会を設けてみてはいかがでしょうか。

・職場でのメンタルヘルスケアは、「セルフケア」、「ラインによるケア」、「事業場内産業保健スタッフ等によるケア」および「事業場外資源によるケア」の「4つのケア」が継続的かつ計画的に行われることが重要です。 ・訪問看護ステーションではこれら4つのケアうち、セルフケアやラインによるケアから始めるとよいでしょう。 |

【参考】

※1 厚生労働省「労働者の心の健康の保持増進のための指針」(2015年11月改定)

https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/roudou/an-eihou/dl/060331-2.pdf

※2 厚生労働省「うつ対策推進方策マニュアル」

https://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/01/s0126-5b2.html

| 齋藤 暁 株式会社ムトウ 執行役員 コンサルティング統括部 部長・CPS事業部 部長 ●プロフィール 中小企業診断士・社会保険労務士・医業経営・医療労務コンサルタント 医業経営・医療労務専門コンサルタント。全国の医療機関を対象に、中小企業診断士と社会保険労務士のW資格で経営と労務の両面をサポート。 ▼株式会社ムトウ コンサルティング統括部 https://www.wism-mutoh.jp/business/consulting/ 記事編集:株式会社照林社 |